こんにちは。富士通ラーニングメディアの佐藤です。このコラムはアジャイル開発について執筆するシリーズの 第10弾です。(前回までのコラムはこちら(注 ))

DXの実現など様々な目的でシステム開発の加速が求められる中、開発効率の劇的な向上をもたらす技術として生成AIが注目されています。アジャイル開発は生成AIと相性が良く、ウォーターフォール開発以上に生成AIの活用が可能です。

そこで今回は、アジャイル開発 × 生成AIに焦点を当て、当社が開発したeラーニング 「アジャイル開発における生成AI活用」 の制作意図と内容の要点をご紹介します。アジャイル開発と生成AIを活用して、スピードと品質を両立するための実践的なヒントをお届けします。

アジャイル開発も生成AIも「速さ」を連想しやすいキーワードです。そのため、「もっと早く、作れるよね?」という関係者(上司・顧客・発注側)の期待が過度に膨らみ、認識のズレや期待値のギャップが生まれがちです。

当社の講師陣は、スピードへの期待を健全に保ちながら、品質を確保する開発の進め方 が不可欠だと考えています(図1)。

新技術の導入には、課題・リスクの理解と対策がセットで必要です。本コースは受講対象を開発者に限定せず、ユーザー部門やビジネス側の方にもご受講いただけるeラーニング形式で設計しました。本コースの内容を活用して、関係者全員が認識を共有し、同じ方向に進める状態を目指していただきたいと思います。

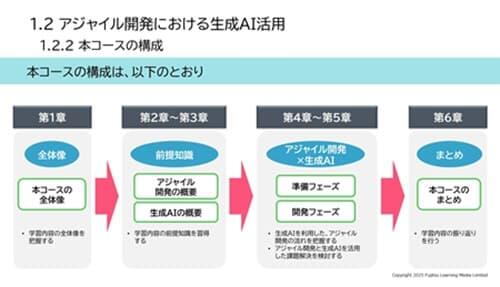

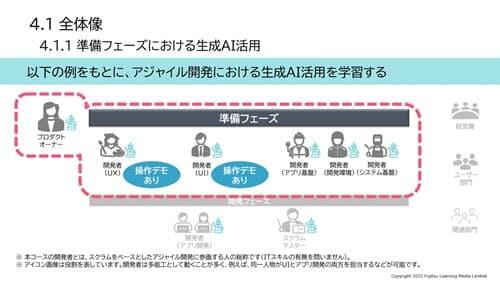

本コースの冒頭では、学習内容の全体像を紹介しています(図2)。前半の章では前提知識として、アジャイル開発と生成AIについて、初学者でもキャッチアップできる要点を整理しています。後半の章では、いよいよアジャイル開発における生成AI活用について学習を進めます。具体的には、準備フェーズと開発フェーズでの具体的な活用例、進め方、注意点を整理しています。最後の章でまとめを行っています。

本コースの対象層は、アジャイル開発にこれから取り組もうと思っている方、生成AIを活用した事業を企画推進する方、どのように活用したらよいのか悩んでいる方などです。初学者と経験者が混在する状況を想定し、アジャイル開発と生成AIの様々な用語や概念について、図解や操作デモ動画などを交えて、平易に解説しています。

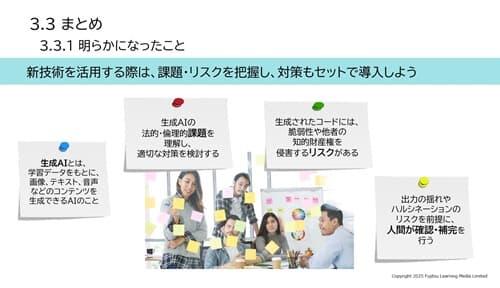

eラーニングという学習形態では、わからないことを講師へその場で聞くことができません。そのため本コースでは、各章の章末で、重要ポイントをまとめたページを用意しています(図3)。

例えば、生成AIを学習する章では、章末で生成AIの課題・リスクと対策をまとめ、学習内容のポイントを把握できるようにしています(例:生成AIが出力したコードにはリスクがある → リスクを前提に人間が確認・補完を行う など)。

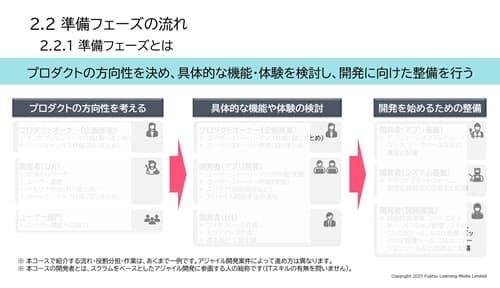

本コースでは、教材上の一例として、アジャイル開発の流れ・役割分担・作業(タスク)の一覧を作成しています(図4)。学習内容に合わせて作成した例のため、実際のアジャイル開発にそのまま適用できるものではありませんが、初めて学ぶ方にとっては理解の足がかりになる内容です。

アジャイル開発は担当者を工程別に分けずに進めることが多いのですが(多能工)、ここが実は、初学者の方が理解に苦労するポイントでもあります。そこで当社では、このようなわかりやすい資料を作成し、理解しやすいようにしています。

本コースは、初学者の方だけでなく、経験者の方にも有益な内容をご提供しています。

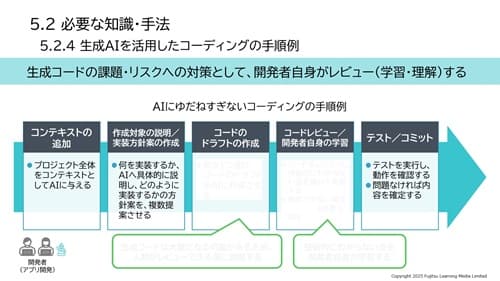

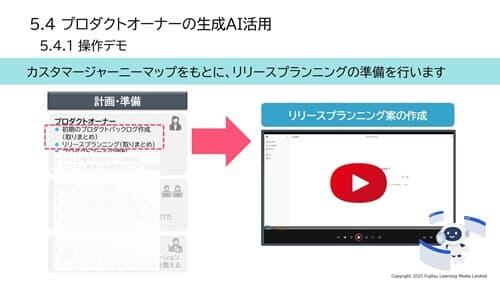

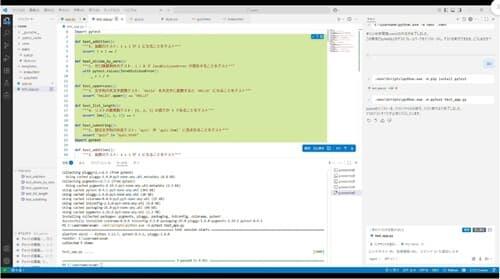

まず、計6点の操作デモ動画があります(図5)。上述の「アジャイル開発の流れ」に沿って、「誰が」、「どのような作業を行う際に」、「どのツールを使うか」、「目的・用途」などを明示しながら、操作を進めています。

操作デモ動画で登場する役割は、「準備フェーズ」ではUX担当者、UI担当者。「開発フェーズ」ではプロダクトオーナー、開発者、スクラムマスターです。目的・用途に応じて、対話型AI、UIデザイン、コード生成など複数の生成AIツールをご紹介しています。

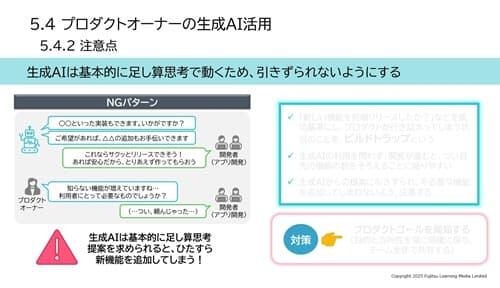

また、上述の操作デモの後は、注意点をまとめたページを用意しています(図6)。内容としては、現場で頻発するNGパターン・解説・対策をセットで提示しています。

特に開発フェーズでは、関係者間で起こりうる認識のズレや期待値のギャップから「ビルドトラップ」、「技術的負債」といった注意点を紹介しています。その対策として「プロダクトゴールの周知」、「完成の定義の遵守」といったキーワードを交え、様々な状況に応じた対処の指針としていただける内容としています。

例えば、関係者が「もっと早く、もっとたくさん作ってほしい」とスクラムチームを急がせてしまった場合、開発者が不要なものまで作り込んでしまう、生成AI任せで作成したコードを本番環境へリリースしてしまう、といったことが起こる可能性があります。これを防ぐためにプロダクトのゴールを明示し続ける、品質基準を設けレビューを徹底する、といったルールを決めて動く必要があります。このような動きにより、スピードへの期待を健全に保ちながら、品質を確保し、成果を最大化できるようになる、と当社講師陣は考えています。

本コラムでは、アジャイル開発 × 生成AIに焦点を当て、当社が開発したeラーニング 「アジャイル開発における生成AI活用」 の制作意図と内容の一部をご紹介しました。本コースのような教育研修を活用して、関係者間で正しい理解と対策への認識を進め、アジャイル開発と生成AIの導入にチャレンジいただけると幸いです。

富士通ラーニングメディアでは、アジャイル開発に関する研修サービスを多数ご用意しています。ぜひ、この機会に研修受講をご検討ください。今後もアジャイル開発のコラムを発信していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

本コラムでご紹介したコースです。ソフトウェア開発ライフサイクル全体(アジャイル開発)における生成AI活用の全体像を学びます。要求の整理におけるペルソナやユーザーストーリー作成、開発におけるプログラムコード・テストコード生成、バグ検出・修正提案、計画策定支援、プロダクトバックログ管理などへ適用するにあたってのポイントや注意点などを学習します。

主要な生成AIツールの基本操作(コード生成、コード補完、ドキュメンテーション、リファクタリングなど)と、実装・テスト工程に適用するにあたってのポイントや注意点などを、実機を使用した実習を通して習得します。

※ 上記コースの詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。

株式会社富士通ラーニングメディア 研修講師

佐藤 幸呼(さとう さちこ)

富士通グループで、SI工程前の顧客向けビジョン策定ワークショップなどに従事。FLMへ転社後、講師としてプロジェクトマネジメント、ITサービスマネジメント、アジャイル開発などを担当。FLM無償オンラインセミナー 『アジャイル開発で品質をどうやって確保する? ~「アジャイルテストの四象限」を読み解く~』 ほかウェビナーへ登壇中。

(注1)前回までのコラムはこちらからご覧ください。

(2025/09/25)