皆さん、こんにちは

富士通ラーニングメディアの荒川です。

半導体部門で直接営業を20年ほど経験、その間実に多くのお客様と知り合い、営業職としての喜怒哀楽を積み重ねてきました。

現在、管理職の業務をこなしつつ、セールス系やDX系の講師、たまにコース企画を行っています。

本ブログのシリーズ第一回は、“いつの時代も欠かせない土台となる基本の営業スキルについて”をテーマに、情報発信させていただきました。第一回はこちらから

今回は執筆をバトンタッチし、「今の時代に営業はどう顧客にアプローチしていくと良いのか」という観点でお届けします。

さて皆さん、会社のトップや上司から、「今までのやり方ではもう売れない。スタイルを変えなさい」というようなことを言われたことはありませんか?

実は似たような言葉、営業担当者は昔から言われて続けています。私も若手の頃同じ経験をしていますし、管理職になってからはメンバーにそのようなことを言ったような気も・・・。

最近の若者は・・・、と一緒ですね。これ、ピラミッドの天井裏に「近頃の若者は・・・」と書かれた落書きがあったというエピソードも。これが何と約5,000年前!

では、営業職っていつ頃からあるのかご存知でしょうか?

これまた古く、この世界に交易が始まった時に起源があるのです。

きっともうその頃には、「これからの営業は・・・」と一席ぶつ御仁が多くいたことでしょう。

そういう意味で、営業スタイルは時代と共に、時代に合わせるように進化してきているのは疑いようのない事実なのです。

需要が供給を上回る時代には、営業には、お客様に顔を覚えてもらい、製品・サービスをいかに分かりやすく訴求できるかというスキルが求められ、企業はQCDを追及していればモノが売れていました。

しかし、似たようなモノやサービスが溢れる時代になると、その価値を訴求するだけでは買い手を説得できません。買い手のニーズや困りごとを正確に捉え、その解決策をモノやサービスを組み合わせて提案することが求められるようになってきました。

このように、営業に求められる役割やスタイルは時代によって変化してきています。

さて私事に変わりますが、私が入社したのは昭和最後の年、1988年です。1年目の1989年1月、仲間でスキーに行っていた時に平成に変わりました。

本人は“昭和の営業”のつもりでしたが、よくよく考えてみると、“平成の営業”という表現の方が正しいのかもしれません。

ただ、明らかに昭和の営業として経験を積まれてこられた諸先輩に育てていただいたので、自分では昭和の営業スタイルの体現者の一人だと思っています。

ところで、昭和の営業と聞くと、「足で稼ぐ営業」という言葉が思い浮かびませんでしょうか。

実際にそういう側面はありました。

インターネットが普及し出したのは1995年、Windows95の登場以降、さらに営業部門にPCが普及したのはそこから2000年代初頭に至るまでの期間、という企業も多かったものと思います。

それまでの営業は、分からないことは専門誌やビジネス雑誌、新聞などのメディアから自分で探すか、上司や先輩、お客様に直接聞くしかなかったため、正に「足で稼ぐ」必要があったわけです。

毎日のようにお客様先に通い、朝から夕方まで商談コーナーに常駐していて、片っ端から内線電話で連絡をし、時間がある方と会って話をする、時には雑談だけ、ということもよくありました。

勿論アポを取って訪問するケースも数多くあります。その際も、1つの商談前後の空いた時間で他のお客様に電話、在席されていたら商談コーナーに出向いていただき、何かしらの商談を展開したりしていました。

その上で、必死に集めた情報から、関係各部署と打合せを重ね、戦略戦術を考え、どう攻略すべきなのか、仮説を組み立てて策をめぐらせ提案に持ち込む。要するに、時間がかかっていたのです。

つまり、足で稼ぐというのは、多面的多角的に情報を収集していたのです。

ところが今は、足で稼ぐ前に何でもWebで検索できますよね。

従って、とにかく客先に行って、多くの人に会って情報交換しなくても済むことが多い。

逆に言うと、顧客訪問前に多くの情報を入手、分析し、顧客価値について仮説を立てて持っていかないと、相手にされません。

ただ、いかがでしょう。やっていることは全く同じ、という風に見えませんか?

情報を集めて分析、組み合わせて仮説を考えてお客様に提案する、その提案が共感されるか否かで採否が左右される、というプロセスは不変なのです。

当然ながら、情報の入手方法や情報そのものの質・量、分析の観点や手法などは日々進化しているので、新しい技術やキーワードも次々と生み出されています。営業もついていかねばなりませんし・・

しかし、根っこは変わらないのです。

ところで私はド文系で半導体のことなどさっぱり分かりませんでした。

売り込み先は主に設計や技術部門なので、知識のない営業はほとんど相手にされなかった。

そうこうするうち数年が経ち、ある時ふと開眼しました。

お客様の持っていない情報を提供すると、「お、コイツ使えるな」と思ってもらえる。

それが何か、マーケットの情報だったのです。

技術部門の方々は、技術的なスキルやナレッジには、当然ながら非常に長けていらっしゃる。

しかし、市場の生の声などには若干アンテナが低い傾向がありました。

そこで私は、お客様の業界に関するマーケットの動向や消費者ニーズ、競合他社の動向などを必死に詰め込み、会話の中に効果的に組み入れるようにしました。

すると徐々に、「お、コイツ使えるな」になってきました。即ちそれが営業としての価値なわけです。

足で稼ぐ営業を実践していた私も、部門の人材教育に携わる機会がありまして、人材育成に興味を持ち、2007年の10月に富士通ラーニングメディアに移籍しました。

産能大や能率協会のようなカリキュラムが中心かと思いきや、移って分かったことは、SE人材育成がメインのドメインだということでした。

それまでSIerだとかウォーターフォールだとか、いわゆるSI系のワードを一切聞いたことがなく、すっかり新人気分。

営業課長として受け入れてもらいましたが、そんな状態なのでもうほとんど新人同然。苦労しました。

しかし、そんな私でも5年後には講師として登壇できまして、今では一丁前にITソリューションセールスとは、だとか、ITの基礎講座やDX関連の講座などでも講師としてご用命いただいております。

昭和、平成、令和のスタイル、優劣はつきませんが、それらを知って時代に合ったアレンジを行い、営業現場で実践できれば、大きな強みになると思っています。

次々と耳慣れないカタカナ語を日々浴びせられ、変わらなきゃ、付いていかなきゃ、と焦っている方も多いかと思います。

また、ソリューションセールスからインサイトセールス、或いはイノベーションセールスに進化しなきゃ!という危機感を持たれている方も多いのではないでしょうか?

急にDXを活用して顧客と共創して社会貢献?何をどうすりゃ良いのよ?・・・と悩んでいる方に、短時間で多少なりとも自信を付けていただきたい、そういう思いで開発したのが「DX時代の営業の役割」というコースです。

本研修は、デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションの違い、イノベーションの話などなど、最近の社会の変化をまず捉えていただき、その変化に対応していくための思考方法や新しい価値を創造していくためのアプローチ方法などをインプットとして、皆さんが自分事として、DX時代に求められる営業の役割について考えていく、という構成になっております。

私が営業現場で活躍(?)していた頃、忙しいのに研修なんか行ってられっか!と常々毒づいていましたので、3時間という短時間に設定、是非多くの営業現場の皆さんに、気軽に何かをお持ち帰りいただければ、と思って企画開発しました。

VUCA、DX、インサイトセールス、D2C・・・etc、様々な新しいカタカナ語が次々と生まれてくる目まぐるしい世の中ですが、お客様のニーズやインサイトを掘り起こし、お客様と一緒になって価値を考える、この本質を押さえておけば、恐るるに足らずです。ぜひご賞味ください。

そのほか、課題別に豊富なラインナップ

講師プロフィール

1988年に富士通入社、約20年間半導体営業に従事、数多くの業種、顧客を担当。現在セールス職向け研修やDX関連などの研修講師と管理職との兼務でそこそこ多忙。

あらゆる職種の中で営業職がサイコーの仕事だと信じており、入社以来ずっと何らかの形で営業職に関わる仕事を継続中。

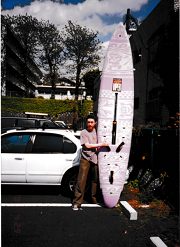

知る人ぞ知るHi-Windという雑誌に写真が載ったことのあるウィンドサーフィン再デビューを目論み、ユルいトレーニングを推進中。

バイク・ザ・バイクという更にマイナーで、知る人ぞどころか知っている人はきっと一桁な、地方局のバイク番組にセリフ付きで出演したことのある、オートバイという趣味もそろそろ再開してみたいな、なんてこともこの時期うっすら思う今日この頃。

(2022/06/23)