みなさん、こんにちは!富士通ラーニングメディアの佐藤です。ビジネス・ヒューマンスキル分野の講師を担当しています。

今月は、当社が考える「階層別研修のあり方・考え方」について、私がこれまで携わった階層別研修の事例なども踏まえながら、4回にわたりお届けしています(毎週木曜日掲載)。

3回目となる今回は「階層別研修の設計のポイント(コンセプトとプログラム)」についてお伝えします。

さて前回は「階層別研修に対する人材育成部門のかかわり方」について、企画・運営上の課題とそれに向けた取り組みについてお伝えしました。

階層別研修の形骸化を解消し、意義のある研修とするには、現場と企画側とが同じベクトルを向いて、双方が協力する体制を構築していくことが肝要です。

しかし、理屈は分かっていても、最終的には研修プログラムの内容がベースとなるため、研修の成否は内容に対する納得度に左右されます。

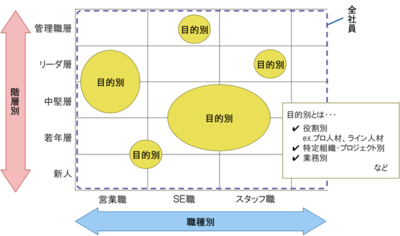

組織における能力開発(=人材育成)の対象は、一般的に「全社」「階層別」「職種別」「目的別」の4つに大別できます。

それぞれの対象に応じて、必要となる能力※を、効果的な施策を通じて開発していきます。

能力開発の手段が研修であれば、全社研修、階層別研修、職種別研修、目的別研修と呼ばれます(下図参照)。

※能力については、第2回の<企画側と現場の意識のギャップは、どう埋める?>をご参照ください。]

【組織における能力開発の対象】

階層別研修は、社内の階層ごとに実施される研修であり、一般的には「立場・役職・役割(またはそのレベル)が変わる節目で行う成長機会の場」と定義することができます。

階層別研修を企画する際には、まず、この定義と自組織の現状を踏まえ、コンセプトを打ち出す必要があります。

コンセプトは階層別研修を貫くものであり、プログラムを設計する際にも、また現場へ説明する際にも、拠り所となります。

さて、読者のみなさんが所属する組織での階層別研修のコンセプトは何でしょうか?

ここで当社が考える階層別研修のコンセプトをご紹介します。

現在、組織(企業)を取り巻く環境が劇的に変化している中で、新たな環境への対応と新たな価値創出が求められています。

組織が新たな価値を生み出すためには、社員1人1人が課題意識を持ち、主体的に価値を生み出すことが必要です。

この価値は立場・役職・役割(またはそのレベル)によって異なるものです。

また、階層ごとに求められる役割やスキルの多くは、世の中の動向とともに流動的に変化するものです。

したがって、立場・役職・役割(またはそのレベル)が変わる節目で学ぶべきことは、「役割を果たすための個別のスキルやその活用方法」ではなく、「役割を果たすための意義や必要となる能力を自ら学ぶ姿勢」であるといえます。

以上の点を踏まえ、当社では階層別研修のコンセプトを『自らの価値を向上していくための体質づくり』としています。

さて、コンセプトが明確になれば、そのコンセプトに沿ってプログラムを設計します。

当社のコンセプトを事例に考えてみましょう。

まずはコンセプトの核となる「価値」の定義が必要です。

価値とは一般的にモノの値打ち、希少性、利便性を意味しますが、ビジネスにおける個人の価値とは、「相手によい影響を及ぼす自分自身の行動や思考」ととらえることができます。

お客様や受講者の方から、「組織に成果をもたらすスキルを有していること」がその人のビジネス上の価値ではないかとよく問われますが、いくらスキルを有していたとしても、発揮できなければ意味がありません。

つまり、保有しているスキルを活かして相手によい影響を与えて、はじめて、組織に成果をもたらすことができるわけです。

次に、コンセプトをもとに研修目的を設定します。

研修目的はコンセプトを研修期間内で実現できる具体的な学びに落とし込んだものです。

階層別研修の定義や人の能力・育成方針なども踏まえて検討します。当社では研修目的を次の3つに設定しました。

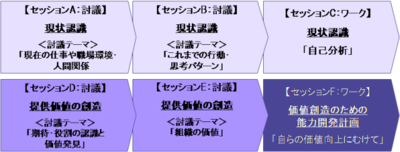

最後に研修目的を達成するためのプログラムを設計します。

一般的に、研修プログラムは講義、演習、またはその組み合わせから成り立っています。

上記の研修目的は、発見・創造・形成という「自らの答えを生み出す」特性を有していますので、講義による指導ではなく、演習を中心に組み立てます。

さらに集合教育のメリットを活かすために、個人演習ではなく、ディスカッションを中心とした演習を採用します。

ディスカッションを行うことによって、受講者同士の主体的な発言を促し、自らの価値を自らの言葉で紡ぎ出すことを狙います。

このようにして設計されたプログラムが以下の内容です。

コンセプト:

『自らの価値を向上していくための体質づくり』

研修目的:

研修内容:

本音で語り真剣に考え抜くディスカッションをベースとして、自らの答えを自らの言葉で紡ぎ出していく

このように、階層別研修の定義と自組織の現状を踏まえて明確なコンセプトを打ち出し、具体的なプログラムを設計することが、現場・企画側双方にとって納得感と意義のある研修となる第一歩です。

最終回は「階層別研修の運営・運用事例」をご紹介します。

※次回は9月27日にお届け予定です。

更新は、当社のメールマガジン『KnowledgeWing通信』でお知らせしています。

お見逃しのないように、ぜひ、メールマガジンへご登録ください。

http://www.knowledgewing.com/kw/nurture/mailmag.html?banner_id=kw_123

(2012/09/20)