こんにちは!富士通ラーニングメディアの千葉です。

会社に通いながら熊本大学の大学院(修士課程)で学び、3月に修了しました。

今月は、この2年間の私のチャレンジから得られた気づきについてお話ししています。

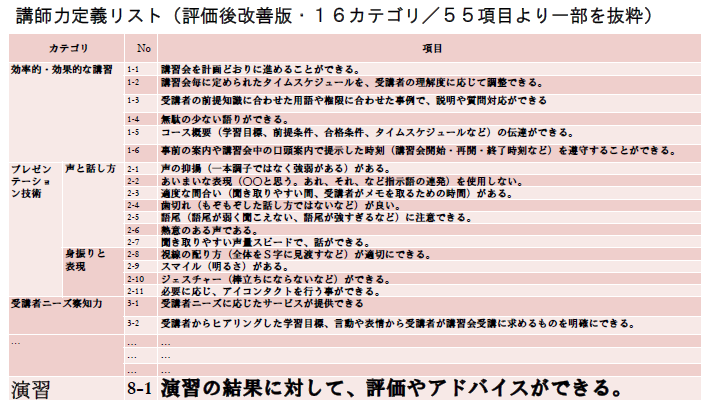

私の研究のテーマは、「講師力の定義・構造化の有用性の検証」です。最終回の今日は、研究の成果を中心にお話しします。

2年間の研究成果の一部として、「講師力の定義」についてご紹介します。

講師力の定義は、以下のプロセスで行いました。

受講者アンケートは今まで、各コースの内容や担当講師の改善に役立ててきましたが、すべてのコースに対し、上記のようなプロセスで講師力を再検討したのは初めての試みでした。

この過程で、今まで当社として定義していた「講師力」には入っていないが、定義として加えたり、ブラッシュアップしたりすることを検討すべき項目も浮かび上がってきました。この点については、今後、現場で検討を重ねていきたいと考えています。

今回の研究成果の詳細は、先週開催された教育システム情報学会で発表しました。

論文にもまとめてあり、公開可能ですので、ご興味がある方はぜひ、コメント・メッセージなどでご一報ください。

このシリーズの1回目で、個人的に克服したい課題を3つ設定した、とお話ししました。これらについては、以下のような成果を実感しています。

自分の軸と思えるものがなく、自信がもてない。軸を見つけるきっかけにしよう!

↓

『私は、教育の専門家です』と自信をもって言えるようになった。これからは、明確な目的もないのに資格を取得していた、入社3~6年目のころのような迷走はしない!

何か新しいことを始めるためのコネクションがない。人脈を作りたい!

↓

新しいことを始めるための人的なつながりができた。特に同期として学んだ人たちや、お世話になった先生方とのつながりは大きな財産になった。

何か目標ができたときに、誰を頼りにしたらよいかの方向性が見定めやすくなった!

プレゼンテーションに対する苦手意識が強い。これを機に克服しよう!

↓

プレゼンテーションは相変わらず苦手。「完全に克服!」とまではいかなかったが、何が苦手で、どうしたらよいかが見えるようになったので、今後もチャレンジする!

最後に、研究の成果以外で、みなさんにぜひお伝えしたいことを1つご紹介して、今回のシリーズを終わりたいと思います。

私は指導教員から、「考えろ」ということをよく言われました。自分としては考え抜いた結果をレポートにまとめているつもりなのに、『もっと考えろ!』と言われるのですから、どうしたらよいのか分からなくなったことがあります。

これに対しさらに次のようなアドバイスを受けました。

そのアドバイスとは、『10分間真剣に考えて答えが出ないことは、いくら考えても答えは出ない。そのようなときは、自分1人で考えるのではなく、他者の話を聞くことだ』でした。

さらに、「人の話を聞く」にも方法論があり、特定の人だけでなく、多様なコミュニティに所属している人に聞くのがコツだということも教わりました。

そして、大学院の研究テーマについては、「大学院の講師陣」「大学院の同期」「職場の上司」という3つのコミュニティに所属する、複数の人の意見を聞いてくるように、と言われました。

教員からのアドバイスは、自分とは違う視点から意見をいただけるという点において、とても有効でした。

この経験から、私は今、10分間考えても結論が出ないことについては、同僚、上司、社外の友人、家族などさまざまな人に意見を聞くようにしています。

以前は、異なる業界で働く友人や家族に話しても理解してもらえないだろうと思っていました。しかし、実際はそのようなことはなく、具体的な課題は違っても、根っこのところは共通の課題を抱えていることに気がつくこともありました。

今では、話すことが双方の課題解決の第一歩になることを実感しています。

この2年間の経験を通して、私は「チャレンジすること」や「会社の外に出てみること」の大切さを学びました。

ごく普通の一会社員の私が、会社という枠の外に飛び出しチャレンジしたことで、自分のライフワークともいえる軸が見つかりました。大きな人脈を得ることもできました。仕事へ取り組み方が変わったことも実感しています。

私のこの経験をお読みいただいたことがきっかけで、何かにチャレンジしてみよう、会社の外に出てみよう、と思っていただけましたら幸いです。

■本シリーズは今回で終了です。お読みいただき、どうもありがとうございました。

-------------------------------------------------

更新は、当社のメールマガジン『KnowledgeWing通信』でお知らせしています。

お見逃しのないように、ぜひ、メールマガジンへご登録ください。

-------------------------------------------------

(2012/08/30)