こんにちは!富士通ラーニングメディアの千葉です。

今月は、私が会社に通いながら熊本大学大学院(修士課程)で学んだことによる、2年間のチャレンジから得た気づきについてお話ししています。

今日は、私の大学での研究テーマを「講師力の定義・構造化の有用性の検証」に決め、実際に研究を始めるまでの間に考えたことを中心にお話しします。

誤解を恐れずに言うなら、私はもともと、「研究はあくまでも特定の領域を掘り下げて追及するものであって、ビジネスとはあまり直結しない」ととらえていました。

ところが、実際に研究に携わるようになり、「研究内容は、自分や会社のビジネスに十分活用できる」、と思うようになりました。

たとえば、「講師力を定義する」という私の研究テーマを設定したきっかけは、あるお客様から「講師品質に関するクレーム」をいただいたことでした。

そして「そもそも、なぜそのようなクレームをいただいたのか」を考え抜くことからスタートしたのです。

-----------------------------

「講師品質に関するクレームをいただいた」

⇒「なぜ、クレームになったのだろうか?」

⇒「講師のスキル・経験が、お客様のニーズと不一致だった」

⇒「なぜ、不一致だったのだろうか?」

⇒「社内における講師力の定義に、ぬけ・モレや、整理されていないことがある」

-----------------------------

このように、ビジネスの現場における出来事について、原因をどんどん掘り下げ、特定できた深層課題について研究を行うのです。

私は今、ビジネスパーソンが大学などの研究成果に注目することは、ビジネスにおいて大きなメリットをもたらすのではないかと感じています。

理由は、研究成果や理論を自身のビジネスに用いることによって、裏付けのある業務が展開できるからです。

実際、私はお客様に対する提案に研究成果や理論を活用したことで、スムーズに採用していただいた経験もあります。

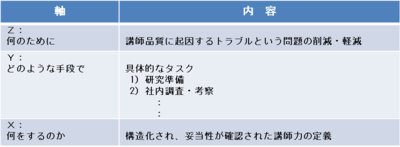

さて、「講師力を定義する」という研究テーマが決まり、次に行ったことは、研究テーマをXYZの3つの軸に分解して、1つ1つ吟味することです。

私の場合は、目的となるZ(何のために)が、「講師品質に起因するトラブルという問題の削減・軽減」です。

その目的のために、Y(具体的にどのような手段で)とX(何をするのか)を決めていくのです。

XやYを変更するたびに、毎回、その変更はZという目的に合致しているかを検討します。

場合によっては、「本来の目的であるZ自体を変えたほうがよいのではないか?」ということも検討しました。

検討は、半年間にわたる講座『職場課題研究』の全15回の講義中に行いました。そ

して、最終的に、研究の進め方の方針を1枚のシートにまとめたのですが、このシートは半年の間に20回以上見直しました。

この経験をしたことで、業務に取り組む上で、「なぜ、この業務をするのか?」「その目的のために最適な手段は何か?」といったことを立ち止まって考えることができるようになりました。

研究に対する私の誤解の1つに、研究成果を実践に活かせば、すべての課題が解決できる、つまり、「研究成果は万能薬で特効薬になる」というものがありました。

具体的には、講師が原因のトラブルを分類し、1つ1つのトラブルに対し解決する手法を学ぶ教材さえ作れば、世の中にある講習会に関するすべてのトラブルを解決できる、と信じていたのです。

研究テーマを決める議論をしていたときに、この話を指導教員にしたところ、「そんなものは、ない」と一蹴されました。

でも、私は教員の言葉に納得できず、「実際にやってみないと分からないではないか」と思い、自分が考えた方法を実践してみました。

しかし私が思い描いたような、すべてを解決する方法は見つかりませんでした。

また、ある一定レベルの解決策を作ることができたとしても、それはある状況においては最適でも、別な状況においては一例にすぎず、そのまま流用できる特効薬、万能薬にはならない、ということにも気づきました。

「大学院で学ぶ」、という経験を経て、これから私は、ビジネスのヒントを得るために、大学などの研究成果に積極的に触れていきたいと思っています。

とはいえ、一般的に会社員が研究に触れるのはなかなか大変な作業です。

論文データベースというものがあるので、検索すれば、知りたい情報にたどり着くことはできます。

でも、検索して見つかった論文を1つ1つ吟味する作業はかなりの時間と根気が必要となるでしょう。

そこで、積極的に活用しようと思っているのが、学会です。

学会というと、以前の私は、大学の研究者の集まりで、一般の会社員が参加するには敷居が高いと思っていました。

しかし実際は、専門知識がないと難しい講演だけでなく、大学3~4年生でも理解できる基礎的なテーマを扱った講演も相当数あります。

その中から、自分の理解できる講演を選べばよい、ということが分かりました。

そして、基調講演を聴くだけでも業界のトレンドなどが分かるので、得られるものは多いことに気づきました。

みなさんも、学会に足を運んだことのない方がいらしたら、ご興味のある分野の学会の全国大会に、ぜひ一度参加してみてください。

ちなみに、教育関連の学会の中で、私の個人的なおすすめは、「教育システム情報学会」「日本教育工学会」です。

直近では、8月22日~24日に、教育システム情報学会が千葉工業大学で開催されます。

この道の権威の先生方が一堂に会す貴重な機会です。

基調講演やシンポジウムを聴いて、業界のトレンドやビジネスのヒントを見つけてみませんか。

私も8月23日9:00-10:20のセッションにて発表します。

会場で私を見つけていただきましたら、ぜひ、お声をかけてください!

★次回も研究活動を通した気づきをお届けします。

-------------------------------------------------

■本シリーズは毎週木曜日更新です(3回目は、再来週の8月23日)。

-------------------------------------------------

更新は、当社のメールマガジン『KnowledgeWing通信』でお知らせしています。

お見逃しのないように、ぜひ、メールマガジンへご登録ください。

-------------------------------------------------

(2012/08/09)