みなさんこんにちは!今回担当する、コンサル部、高倉です(^-^)

今月は、「組織活性化」をテーマに、"ワークライフバランスの推進"などの事例を、4回に渡ってご紹介します。

在宅勤務を前提とした仕事の見直しの検討会で出された現場を支えている課長さんの言葉でした。

今回紹介する事例は、SEの働き方は変えられないし、在宅勤務など絶対無理だと言われ続けていた中で、「現場SEの働き方は変えられる」という考えをもって、ロールモデル作成のために当社が「働き方の見直し」をご支援した、ある会社の実録です。

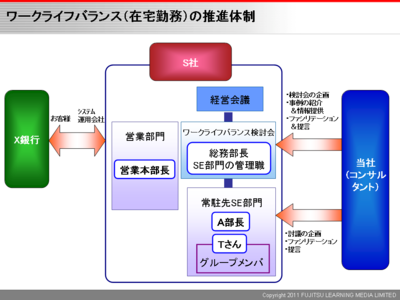

S社は、金融系のシステム運用を主業務とするSI会社(*1)です。

S社では、震災時の通勤問題や業務継続、SE部門の女性社員からの要望を発端に、ワークライフバランス推進の一環として、在宅勤務の推進を開始しました。

ワークライフバランスへの取り組みは、少子高齢化による人材不足や大介護時代の到来を見すえてのことですが、働き方の見直しを行わない限り不可能であるとの認識から、現場のSEを含めた検討会を続けていました。

しかし、SEの現場では仕事が属人化し、他の人に引き継げない、残業が多く休暇が取れない、ローテーションが進まないなどの課題を抱えていました。

S社の在宅勤務は、コーポレート部門は進んでいるが、常駐SE部門では、適用者数0の状態が続いていました。

その背景には、希望者がいるにも関わらず、SE部門の作業では在宅勤務は不可能であるとの認識や、育児休業後の復職先に、元のSE部門ではなく、本人希望とは別の、コーポレート部門を推奨していたこともありました。

私は、この状況を打破するために、まず「具体的なSE部門のロールモデル(*2)を作成しませんか」と提言しました。

早々にS社の総務部長が、以前から意識の高かった、SE部門のA部長へ相談したところ、現在時短勤務を行っているTさんの在宅勤務を是非実現させたいとの返答がありました。

私はロールモデル作成のため、総務部長と共に、A部長とTさんを訪問することにしました。

Tさんは現在、リーダー役としてシステムのテスト工程の中にあり、不具合の発見と対処が業務の大半を占めていました。

このままではTさんが現場にいないと仕事が進まないため、Tさんの在宅勤務を実現するには何をどう変えれば良いのか、TさんとA部長、総務部長と私で検討を重ねました。

最初は、Tさんの在宅作業として「eラーニング受講などの個人作業」、「改善活動などの社内共通業務」、「プロジェクト管理や手配などのプロジェクト共通業務」などの切り出しについて意見が出されましたが、今後対象者が増えた場合の解決策にはならないことから、別の方法を探しました。

また、「Tさんの作業内容をドキュメント化」する案も出ましたが、手間がかかりすぎる点や、時間と共に仕事内容が変わって行くことなどから、採用されませんでした。

そこで私は、「仕事を交替(輪番)しながら進め、若手の育成にもつなげる」方向での検討を提言しました。

この「仕事の輪番担当」は、初期段階では共同作業による非効率な面が出ることもありますが、輪番実施の過程で作業内容の伝達が必須となり、仕事の見える化が進むと考えました。

見える化は、作業の属人化を脱する一歩であり、在宅勤務の実現性が高まるだけでなく、若手も参加させることによって一段階上の仕事に挑戦してもらう、良い機会でもあると考えました。

検討の結果、以下の内容を実施することにより、在宅勤務ができる環境を職場に作ることにしました。

この輪番作業を実現するには社内調整だけではなく、S社のお客様窓口を2名体制にするなど、お客様との調整が必要でした。

A部長はこの会議を終え、早速輪番の調整を行うと共に、お客様であるX銀行へのレターを作成しました。

レターは、お客様が気にすると思われる交替要員、情報セキュリティ対策、トラブル発生時の対応などを明記した上で、是非実現したい旨を記載し、お客様担当の営業本部長に相談しました。

営業本部長は、X銀行は既に在宅勤務やローテーションが進んでおり、こちらの状況を理解してもらえるとは思っていましたが、レターを渡す際、今後のことも含めて次のとおり伝えました。

お客様からは、業務に支障をきたさない様に情報を共有しておいて欲しいとのことで、快く理解していただきました。

この事例のTさんは、当初「ワークライフバランスは、希望するものの、制度の制限やお客様との関係から、うちの会社じゃ無理じゃないの?」と思っていたそうです。

この事例のように職場メンバーの方々とアイデアを出し合い、協力することによって、業務の効率化やワークバランスの実現へ向けた努力が実を結ぶのではないでしょうか。

以下に、ワークライフバランスを推進するための参考を記載します。

ぜひこれらを実践し、職場のメンバーと一歩を踏み出して、ワークライフバランスの推進を図ってください!

(2011/11/02)