みなさん、こんにちは。

富士通ラーニングメディアの海野です。

今回のブログでは、

といったお悩みとその解決策をテーマにお話させていただきます。

皆さんの組織において、開発側と運用側で意見が対立することはありますか?

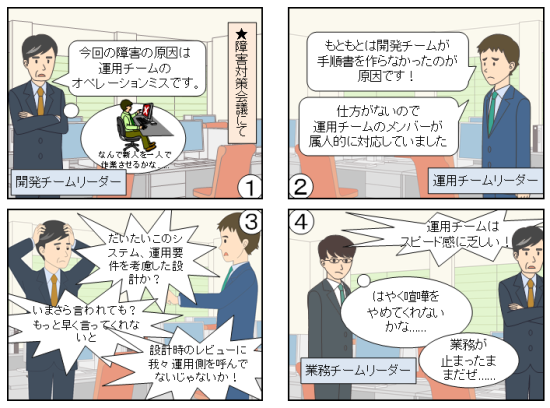

図:開発 VS 運用(!?)

一般に、開発側はユーザーの要望にできるだけ迅速に対応を行いたいと考える一方、運用側はシステムの安定稼動を最優先とする傾向にあります。この例は多少誇張した表現になっていますが、システム障害などをきっかけとして両者の想いが相反していることが発覚することも多いかもしれません。

さらに、利用部門側とIT部門側との対立も多くの組織で見られます。

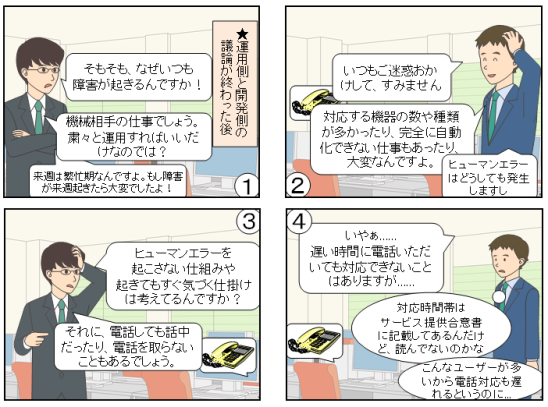

図:利用部門 VS IT部門 (!?)

上のマンガではIT部門側が利用部門から責められています。たしかに、ユーザーや業務のことを意識せず目の前の機械しか見ていないIT部門には問題があります。しかし、利用部門側にも改善すべき点があるかもしれませんね。システム障害が発生する可能性があることを認識していれば、障害発生時の緊急対応手順をあらかじめ準備できていたでしょう。また、あらかじめ合意したサービス水準を無視してIT部門に過大な要求をすることによって本来行うべき業務に時間をさけなくなっていたかもしれません。

「ITサービスマネジメント」という言葉をご存知でしょうか。ITサービスマネジメントとは品質の高いITサービスを提供するための管理の仕組みのことです。「システム運用管理」と似ている言葉ですが、「運用」段階だけではなく「企画」から「設計」、「移行」、またITサービスを提供した後の「改善」までをスコープとしている点が違います。ITサービスマネジメントの成功事例をまとめた書籍群であるITIL®が浸透するにつれ一般的になってきた言葉です。

ITサービスを提供する際には、利用部門やITサービス提供側である開発部門、運用部門などの利害関係者はコミュニケーションを十分に取る必要があります。しかし、上記のマンガのように、背景となる知識が異なっていたり大切に思うポイントが異なっていたりするため、適切な意思疎通は難しいといえます。このような時、利害関係者間の共通言語として活用できるのがITサービスマネジメントです。

ITサービスの提供と利用にあたって踏まえるべき原理原則や勘所があります。たとえば、「障害発生時には暫定対処と根本原因究明は切り分けて考えるべし」「システムだけでなく手順書などのドキュメントも十分テストすべし」といったものです。ITサービスマネジメントにはシステムのライフサイクル全体を通じて参照すべき原理原則がたくさん詰まっています。だからこそ、ITサービスマネジメントを学習することで議論する上での共通の土俵を整備できると言えるのです。

ただ、これまで研修を提供する中で、

「内容は重要であるが、学習項目が多すぎる」

「時間が足りないため、暗記に終始してしまう。ITサービスマネジメントの考え方を、自社業務に適用するにはどうしたらよいか」

という声をいただくことが多くありました。そうしたお悩みを受け今回新しく提供するのが次のコースです。

このコースでは、日常生活や開発運用業務・運用事例をもとにサービスの本質を理解していきます。Q&A形式のテキストを使用し、グループ演習や個人演習で「なぜ?」を考えながら学習します。

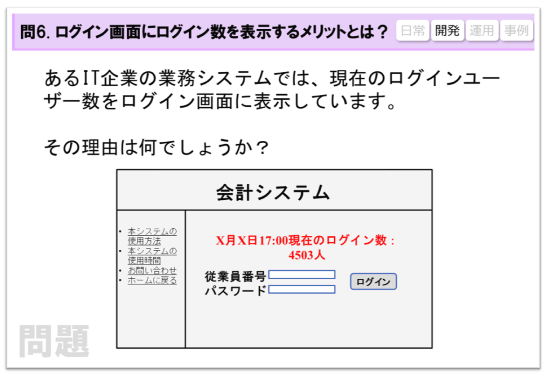

図:クイズの例

たとえば、これは講習会で取り組むクイズの一例です。みなさんが使用するシステムに現在ログインしているユーザー数は表示されていますか? されているとしたら、なぜでしょうか。私がこの話を講習会ですると、皆さんポカンとされます。「そんなこと、考えたことなかった」というわけですが、その理由を種明かしすると「そんな深いワケがあったのか!」と驚かれます。

答えは......是非講習会にいらしてください(笑)。一緒に考えましょう。

この研修を受講された方のご意見を紹介します。

図:研修の風景

一方的な講義を受身の姿勢で聴いているのではなく、クイズを自分で考えたり、他の受講者の方の意見を聴くことが楽しいといった意見が多くあります。また、普段他の役割の方と意見交換をする機会が少ないため、開発担当者、運用担当者、利用者それぞれの「想い」を聴けるのが参考になるそうです。

このテーマに興味がある方は、以下のコースもお勧めです。

プロジェクトマネジメントの重要なポイントをQ&A形式で「なぜ?」を考えながら学習します。

☆そのほかのITサービスマネジメント関連コースもご参考にしてください。

DevOpsの考え方をストーリーで学べます。

『The DevOps 逆転だ!究極の継続的デリバリー』

ジーン・キム、 ケビン・ベア、ジョージ・スパッフォード

日経BP社

クイズを用いて業務知識やスキルを学ぶ本が最近多く出ていますが、その嚆矢となったのがこのシリーズです。

『戦略思考トレーニング』

鈴木貴博

日本経済新聞社

当たり前ですが、ITサービス業はサービス業です。飲食業や宿泊業などのサービス業の取り組みに学ぶ必要があると思います。サービスについて深く分析した一冊です。

『顧客はサービスを買っている』

諏訪良武

ダイヤモンド社

また、同じ著者によるシステム開発を素材とした本もあります。

『サービスサイエンスによる顧客共創型ITビジネス』

諏訪良武、山本政樹

翔泳社

みなさまと講習会でお会いできるのを楽しみにしています!

富士通ラーニングメディアにて、ITサービスマネジメント研修の開発や講師を担当しています。また、新入社員研修では要件定義工程からJavaを用いた開発まで一気通貫で担当しています。

かつては海外技術者向け研修の運営と講師を担当していました。海外の技術者の高い学習意欲に刺激を受け、自分もJAIMS*が提供する教育プログラムに参加させていただきました。

最近子供が生まれました。文字通り日々成長する様子に目を見張る毎日。自分も負けてられないなぁ、色々頑張んないとなぁ、と思っています。

趣味は読書です。今年は吉村昭さんとワインバーグさんを集中的に読みこみます。

*JAIMS: http://www.jaims.jp/

(2015/02/26)