「熊大通信」は、2010年8月~10月に掲載した記事を、再度お届けするものです。

こんにちは、佐藤です。

最近はすっかり秋めいてきて、そろそろ紅葉も見頃を迎えますね。

第8回の熊大通信で教授システム学の夏合宿の様子についてお伝えしましたが、実は合宿直後から後学期が始まっており、参考資料の用意や履修のスケジューリングなど、慌しくしています。

さて、『熊大通信』も今回で9回目です。

が、その前にちょっとおさらいです。

私(佐藤)が第7回の投稿で、ID(インストラクショナル・デザイン)の重要なポイントとなる学習目標の分類方法や評価方法をご紹介いたしましたが覚えていらっしゃいますでしょうか。

(まだ第7回を見てない!という方は、是非第7回と併せてお読みください)

以下のような表で目指すべき学習目標の成果分類を定めることで、学習者が達成したい(または学習者に達成させたい)目標と、教育プログラムの内容との乖離を防ぐことができるというものでした。

表:ガニエの学習成果の5分類

| 学習成果 | 言語情報 | 知的技能 | 認知的方略 | 運動技能 | 態度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 学習の性質 | 指定されたものを覚える 宣言的知識 再生的学習 |

規則を未知の事例に適用する力 手続き的知識 |

自分の学習過程を効果的にする力 学習技能 |

筋肉を使って体を動かす/コントロールする力 | ある物事や状況を選ぼう/避けようとする気持ち |

| 学習成果の分類を示す行為動詞 | 記述する | 区別する 確認する 分類する 例証する 生成する |

採用する | 実行する | 選択する |

| 成果の評価 | あらかじめ提示された情報の再認または再生 全項目を対象とするか項目の無作為抽出を行う |

未知の例に適用させる:規則自体の再生ではない 課題の全タイプから出題し適用できる範囲を確認する |

学習の結果より過程に適用される 学習過程の観察や自己描写レポートなどを用いる |

実演させる:やり方の知識と実現する力は違う リストを活用し正確さ、速さ、スムーズさをチェック |

行動の観察または行動意図の表明 場を設定する 一般論でなく個人的な選択行動を扱う |

出典:鈴木克明(1995)「放送利用からの授業デザイナー入門」日本放送教育協会 より一部抜粋

5分類の表は学習者が目指す目標や、既製の教育プログラムが設定している目標を整理して、"どんな"目標を目指すのか、目標の方向性が一致しているかを確認するのに非常に便利なツールです。

実際に試された方はいらっしゃるでしょうか・・・

この学習成果の5分類を用いて企業の現場での学習を整理すると、何かを覚えること(「言語情報」)と何かを知識を応用すること(「知的技能」)が主な学習目標になるかと思います。

お気付きの方もいらっしゃるかもしれませんが、何かを覚えることというのは非常にシンプルでブレ難い目標なのですが、知識を応用するという目標は非常に様々なレベルで捉える事ができてしまいます。

例えば、 一つの知識について別の言葉や例で言い換えることと、 実際に教わったシーンとは別のシーンに適用して実践できることでは、同じ知識の応用(=知的技能)ですがレベル感に差があります。

このレベル感というのがポイントになります。

学習成果の5分類では"どんな"目標を目指すのかを整理することができますが、"どれくらい"のレベルかについては大雑把にしか整理することができません。

そこで、このレベル感について整理するために使えるもう一つのツールについて紹介します。

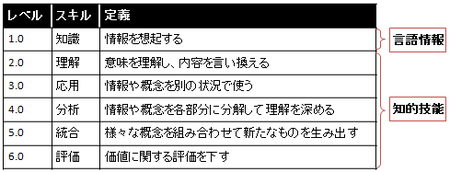

教育目標のうち、特に頭で覚えたり考えたりする領域について、B・ブルームが以下の表のような6段階にレベル分けして定義できるとしています。

表:ブルームの目標分類

この表のレベルの数値が上がるほど、高度で複雑な技能が必要な目標になるということが確認されています。

上記の表にも書きましたが、レベル1.0に該当するのが学習成果の5分類でいう「言語情報」であり、レベル2.0から6.0までが学習成果の5分類でいう「知的技能」にあたります。

「言語情報」の目標というのはやはりシンプルですが、「知的技能」に該当する「知識」より上のレベルについては、結構細分化されているのがお分かり頂けると思います。

先程の例で考えると、「別の言葉に言い換えること」はレベル2.0の理解にあたり、「別のシーンに適用して実践」はレベル3.0の応用にあたるため、「別のシーンに適用して実践」の方がより複雑な目標であると言えます。

今回ご紹介したブルームの目標分類や、第7回でご紹介したガニエの学習成果の5分類を用いれば、より体系的に学習者の目標を整理したり、既製の教育プログラムの目標を評価したりすることが可能になります。

例えば、企業の教育担当者は社員の求める教育レベルについて整理し、より社内のニーズ(目標)に一致した教育プログラムの選定が可能になります。

または、OffJT(Off the Job Training)で予めレベル2.0までを学習しておき、OJT(On the Job Training)でレベル3.0を目指すといった切り分けも可能になってくるでしょう。

皆さんが今後、目標の設定について考える際や教育プログラムを評価する際に、このような目標整理のためのツールの情報がお役に立てば幸いです。

次回は、ちょっと骨休め的なエントリで、eラーニングの最新動向をお伝えします。お楽しみに!

(2010/10/12)