みなさん、こんにちは!

ナレッジサービス事業部の橋本です。

ICTを活用し、学習効果を高める研修サービスの企画を担当しています。

今年5月に東京ビッグサイトで開催された教育ITソリューションEXPOに出展し、当社の考える、さまざまな新しい学びのカタチをご提案させていただきました。

その一つが、"「納得」「発見」対話で学びを深めよう! ~オンラインで学び、リアルで教え合う Flipped Learning~" です。

今回は、この"Flipped Learning"、つまり"反転学習"について、当社の知見をご紹介します。

みなさんは「反転学習」という言葉をご存知でしたか?

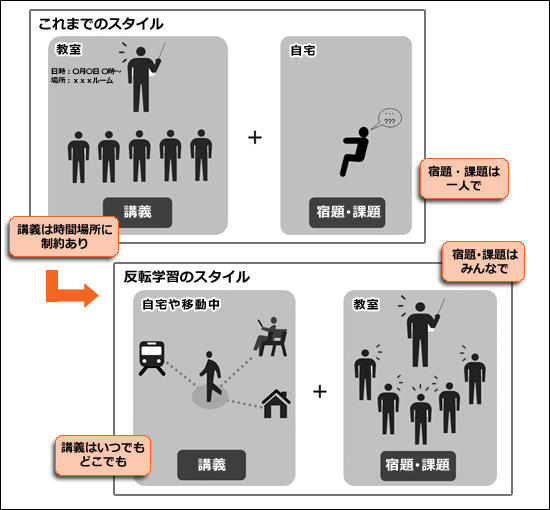

一般的な学習のスタイルは、教室で講義を受け、自宅で宿題や課題に取り組むものですね。

しかし、ICTの技術進歩によって、さまざまな学びのスタイルが登場してきています。

古くは、CAI(Computer Assisted Instruction)教材やパソコン通信を用いた研修から、インターネットによるeラーニングやスマートデバイスによるモバイルラーニングといったものです。

これらの登場により、講義を受ける場所は何も教室に限ったものではなく、「いつでも」、「どこでも」、それも「自分のペースで」学習できることを可能にしました。

自分のペースというのは、決められた場所や時間の制約の域を超えるだけではありません。

必要な講義部分のみ(例えば3章のみ)をストリミーング映像で視聴したり、理解度などに応じて、倍速モードで素早く学習したり、逆に再生速度を遅くし、じっくり学習するということもできるのです。

学びは何も自宅やオフィスに限定される必要はなく、スマートフォンで通勤通学途中の電車・バスの中や、ちょっとしたスキマ時間を利用して学習ができる時代です。

つまり講義は決められた時間と場所(教室)で受けるのではなく、自宅や職場もしくは通勤途中で学ぶことができ、自宅で行っていた宿題や課題を教室で行うことで、確実に知識習得を実現する学びのスタイルに変化してきています。

これは従来の"教室での学び"と"自宅での学び"を反転させたスタイルであり、「反転学習」と呼ばれる学びのスタイルなのです。

反転学習は、講義を時間と場所の制約から解き放ち、講師やクラスメイトとの対面による真の学びの価値を提供する新しい学びのカタチなのです。

対面によって真の学びの価値を提供する、という反転学習のスタイルは魅力的ですが、それには事前に宿題や課題が確実に履修されていることが必須です。一方で、反転学習にとって、そこが大きな課題ともいえます。

"自分のペースで学習できる"というメリットは、同時にドロップアウトしやすい、というリスクも含んでいますから、いかに最後まで履修してもらうかが重要なポイントです。

そこでドロップアウトさせないために、当社が考える工夫をご紹介したいと思います。

そもそもドロップアウトが起きてしまう理由は何だと思いますか?

その最大要因は、一人で黙々と学んでいるからだと考えます。

ここで言う「一人」というのは学習者一人という意味です。学ぶ同志であるクラスメイトとのコミュニケーションがないとダメだということです。

ですからコミュニケーションを取らなければならないシチュエーションをつくることがドロップアウトを防止する一番の近道なのです。

たとえば、ひとつの課題をクラスメイト全員で取り組ませる方法が容易に浮かびます。

しかし簡単な課題であれば、何もクラスメイト全員で取り組む必要はないですし、かといって難しい課題を用意するといのも本末転倒のような気がします。

そこで、当社が提案する方策というのが次のようなものです。

それは、LMS(学習管理システム)の掲示板を使います。

学びや課題の要所々々で、学んできたことに対する感想や不明点、あるいは意見を投稿してもらうようにします。投稿に対して、他のクラスメイトが何かしらのコメントを返すことを必須とするということだけです。

コメントを返さないと履修が完了しない、つまりは合格しない、という条件を付けることで、必ずコミュケーションが生まれる環境を作り上げてしまうということです。

そうすることで、お互いの進捗状況を共有できますし、更にお互いに教え合うことにもなるかもしれません。

また、自分の投稿が見られることで緊張感も生まれるでしょうし、返ってくるコメントに励まされるかもしれません。

クラスメイトとのコミュニケーションが取り交わされることで、仲間がいるから楽しいと思ってもらえるはずです。

こういった共に学ぶ仲間の存在により、ドロップアウトが防げると考えます。

当社でも、『KnowledgeC@fe in SaaS V3.0』というLMSを利用して、試験的に反転学習を実施しました。

事前に4~5名のグループに分け、用意された課題に対し、LMS内の掲示板に各自の考えを投稿するだけでなく、他のメンバーの投稿に、必ずコメントを入れてもらうようにしました。

グループの全員がコメントしないと次の課題に進めないというルールで取り組んでもらいました。

そして、各グループのファシリテータとして幹部社員を配置し、コミュニケーションをウォッチすると共に、活性化するように、自らの失敗経験を書き込んだり、問を発したりして話しやすい雰囲気作りに努めましした。

このように、事前学習を各自がしっかり行うようにしたことで、その後に教室で実施した集合研修の場では、より深い議論が実現できました。

従来型の学習はもう効果がない、といっているのではありません。十分効果はあります。

しかし、反転学習であれば、事前に自己学習が十分行えているので、教室に集まってディスカッションする際、より高いレベルでの学びが期待できるといっているのです。

また、ファシリテータでもある講師にとっては、進捗状況やレベルを把握できるおかげで、個人個人の考えや理解度に合わせたインストラクションが可能になります。

さらに、事前学習での個人の学び(アウトプット)を、データとして残しておけば、次の受講者がそれを参照することで、個人やコース全体としてのレベルアップがはかれます。

つまり、コンテンツを学ぶだけでなく、先達の知見を学ぶことも可能となるのです。

当社では、集合研修の前に、基礎的な解説部分を事前にeラーニングで学習していただく「ハイブリッド研修」も提供しています。

これは集合研修を補完する手段として、eラーニングを活用するものですが、今後は、よりレベルの高い学びを実現すべく、今まで培った集合研修とeラーニングのノウハウを活かし、これらを効果的に融合したサービスを提供したいと考えています。

現在、自分自身の課題を見つけ、解決していくスキルが求められています。

「課題を見出す力」、「解決する力」を鍛えるには、もっと新しい学びのスタイルを考えていく必要があるのでは、と思っています。

引き続き学習効果を高める研修サービスの提供を考えてまいりますので、ご期待ください!

(2013/07/18)