- トップ

- 「ブログ」LMSラボ

- 効果的な研修方法とは?実施手段から効果を高める3つのポイントまで徹底解説

- eラーニング

- 研修

効果的な研修方法とは?実施手段から効果を高める3つのポイントまで徹底解説

企業の人材育成を推進すべく、新入社員研修、業種別研修など、日々さまざまな研修が行われています。

企業研修の企画や実施を担当される方は、下記のようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

このような課題をお持ちではありませんか

- 研修にはどのような手段や方法があるのか。集合研修、eラーニング、実務で学ばせるの中でどれがよいのか。

- 自社に適した研修方法は?効果的な研修を実施する方法とは。

- 研修の内容やテーマによってどのような実施方法があるのか。

本記事では、自社にあった適切な研修を実施するために、研修の手段や方法、それぞれのメリット・デメリット、研修内容・テーマ別での実施方法、効果の高い研修を行うためのポイントを解説します。

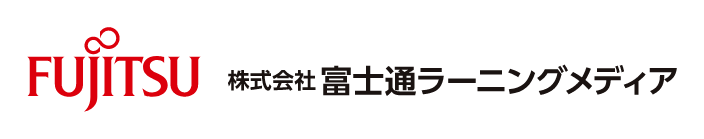

10IDから利用可能なサブスク型「定額制eラーニング」

社員の既存のICTスキルの最新化、底上げに最適な『e講義動画ライブラリ』

当社が教室で提供する実績豊富な研修カリキュラム、経験豊富な講師陣による講習会の講義部分をそのまま動画コンテンツ化してご提供。ICTを中心に、ビジネス、ヒューマンやAI、ビッグデータなどの最新トレンドまで幅広く取り揃えています。

目次

研修の実施方法を種類別に解説

まず、研修を実施する方法についてです。

大きく分けると、職場で働きながら仕事を覚える、OJT(On The Job Training)と職場を離れて研修の場で学ぶ、Off-JT(Off The Job Training)の2つがあります。

それぞれの概要とメリット・デメリットをみていきましょう。

OJTによる研修方法

OJT(On The Job Training)とは、実務経験を通して知識・スキルを身に付ける研修方法です。

先輩社員の指導を受けながら実地訓練を積み、ある程度できるようになったらその仕事を引き継ぐという形で、できる仕事の領域を広げていきます。

OJTを実施する方法として、チャールズ・R・アレンが提唱した「4段階職業指導法」があります。

4段階職業指導法

- Show(やって見せる)

- Tell(説明する)

- Do(やらせてみる)

- Check(補修指導)

OJTでは優しい業務から複雑な業務へと段階的に変化させていきます。また、OJTは社員にとって、実務を学ぶだけなく社内コミュニケーションの機会にもなります。

OJTのメリット

OJTを行うメリットとして、以下の3点が挙げられます。

OJTのメリット

- 実践的な知識・技術が身に付く

実務を通した学びのため、業務ですぐに役に立つ知識や技術が段階的に得られます。 - 社内の人間関係が構築できる

先輩社員から実務を教えてもらう過程で多くのコミュニケーションが発生し、話しかけやすい関係性や信頼関係が構築できます。 - 即時にフィードバックが受けられる

直接現場で行う実務を教えるため、その場で改善点を指摘でき、高い学習効果が期待できます。

OJTのデメリット

一方で、OJTを行うデメリットもあります。

OJTのデメリット

- 指導の担当者によって、学習効果に違いが出ることがある

指導を担当する人によって教える能力に差がある場合など、学習効果に違いが出てしまいます。 - 網羅的な指導を徹底しづらい

現場での実務に合わせて進めていくため、指導期間中に発生しなかった特異なケースなど、指導が行き届かない場合があります。

次に、Off-JTの概要とメリット・デメリットを解説します。

Off-JTによる研修方法

Off-JT(Off The Job Training)とは、OJTの対義語で、実務から離れて受ける研修を指します。

Off-JTには、講師と対面で行う集合研修と非対面で行うeラーニングの2種類があります。

集合研修

対面で行う集合研修とは、スクール形式で受講する研修や、参加型のグループワーク研修などを指します。

集合研修は、基本的に、講師が用意したカリキュラムに沿って進めていきます。

集合研修のメリットとして、以下の3点が挙げられます。

集合研修のメリット

- 同じ空間に集まることによるやる気の向上

同じ場所に集まり、同じ研修を受講するため参加者のモチベーションが向上します。 - 講師や他の生徒との繋がりが生まれ人脈が広がる

特に参加型のグループワークがある研修は、受講者同士のつながりができ、研修以外でも相談できるようなネットワークが作れます。 - その場で質疑応答でき、理解が深まる

目の前に講師がいるため、疑問点や不明点をその場で尋ねることができます。迅速な解決に繋がり理解が深まります。

集合研修のデメリットとして、次の3点が考えられます。

集合研修のデメリット

- 物理的に人を集める費用がかかる

集合研修は、受講者を集めて実施するため、そのための交通費や会場代など実施コストがかかります。 - 個別の理解度に応じた対応が難しい

全員が同じ研修を受講するため、元々持っている知識に関わらず同一の内容を受講することになります。 - 受講機会が限定される

決められた日程の中で受講する必要があり、受講機会が限定されます。

次に、非対面の研修方法であるeラーニングについてみていきます。

eラーニング

eラーニングは、インターネット環境とパソコンやマートフォンがあれば受講できるため、利便性が高く、多くの企業でeラーニングを活用して、研修を実施しています。

LMSを活用すると、よりeラーニングを効果的に実施できます。

eラーニングのメリット・デメリットについては、別の記事で詳細を解説しています。

ここでは、研修方法としてeラーニングを選択した場合の運用側のメリットとデメリットを簡単にご紹介いたします。

eラーニングを運営する側のメリットは以下の5つが挙げられます。

eラーニングのメリット

- 研修コスト削減

eラーニングは集合研修と比較して実施コストが抑えられます。 - 学習機会を平等に提供できる

受講者の都合の良いタイミングで学べ、インターネットとデバイスがあればどこからでも受講できます。 - 学習履歴や成績が管理できる

受講者の受講状況を確認し管理できます。 - 教材の更新や転用が簡単

教材をバージョンアップするなどの作業が簡単にできます。 - 受講者ごとのプログラム構築がしやすい

受講者の状況や理解度に応じて受講内容の組み合わせを変更できます。

対して、eラーニングの運営側のデメリットとして、以下の3つが挙げられます。

eラーニングのデメリット

- 一定のITリテラシーが必要

インターネットに接続して受講するためのデジタルデバイスの操作が必要です。 - 教材コンテンツの作成に時間がかかる

自社で教材開発する場合は、作成に手間がかかります。 - 集合研修より強制力が弱い

受講のタイミングや場所が受講者に依存するため、受講者の学習に対する自主性が必要です。

次に、研修内容やテーマごとにどのような研修方法が考えられるか、ご紹介します。

10IDから利用可能なサブスク型「定額制eラーニング」

社員の既存のICTスキルの最新化、底上げに最適な『e講義動画ライブラリ』

当社が教室で提供する実績豊富な研修カリキュラム、経験豊富な講師陣による講習会の講義部分をそのまま動画コンテンツ化してご提供。ICTを中心に、ビジネス、ヒューマンやAI、ビッグデータなどの最新トレンドまで幅広く取り揃えています。

内容・テーマ別の研修方法

内容・テーマ別の研修方法を、スキル・職種別・内部統制の3つにカテゴリー分けて解説します。

スキル系の研修方法

スキル系をテーマにした場合の研修方法について解説します。

今回は、スキル系の研修として多くみられる、英語と問題解決力の研修方法例をご紹介します。

英語の研修方法

ビジネスを進めていく上で、英語力が必須になってきています。それに伴い、英語の研修を実施する企業も増えてきています。

英語研修は、読み書き中心から実践的な英会話の実践へ大きくシフトしています。

特にオンライン英会話の発展により、英語を話す機会を提供しやすくなりました。

実践的な英会話学習の場が提供しやすくなっている中で、現在、英語研修に求められているのは、継続的に学習ができる環境づくりです。

緊張感や達成感を提供しながら成長を促進するために、ブレンド型学習(オンラインとオフラインを組み合わせた研修)なども実施されています。

問題解決力の研修方法

事業環境が目まぐるしく変わっていく現代において、常にさまざまな問題が発生します。業務における課題に気づき、優先順位を定めて解決に導くことが円滑な業務推進に繋がっていきます。

問題解決力の研修方法例として、問題点を洗い出すトレーニングを行うとともに、取り組むべき課題を決めるというものがあります。

問題をどのように解決していくべきかを思案し、その手段にかかるコストやリスクを考慮した上で、実行手段を意思決定する訓練を行います。

問題解決力は業務において需要な実践的スキルを身につける研修と言えるでしょう。

職種別系の研修方法

次に、職種別の研修方法例について解説をしてきます。

営業の研修方法

営業の研修方法は、営業のスキルや方法論など座学で学べる研修から、先輩社員に同行して実務を見せてもらい自分自身も実践することで学ぶOJTまで、幅広い方法が用いられます。

また、販売する商材の基本的な知識を学習する方法として、eラーニングを活用する方法もあります。

受講対象者の営業成績を上げることが営業の研修の目的です。不足している知識・スキル・経験を分析し、それらを補うような講座内容を提供することが重要です。

接遇の研修方法

サービス業で店舗展開をしている企業など、自社のスタッフが直接、顧客に応対するような業務において顧客満足度を向上させるために実施します。

接遇の研修方法例としては、顧客の立場で考える顧客満足とは何か、顧客と接するときの身だしなみや挨拶、話し方、電話対応、マナーなどを、集合研修やeラーニングを通じて学ぶ、などがあります。

また、最終的に現場で先輩社員の指導を受けること(OJT)により、質の高い対応ができるようなトレーニングを積むことができます。

コールセンターの研修方法

コールセンターの研修では、応対品質の研修や業務内容の知識・スキルについての研修、OJTで実際に顧客対応をしながら学ぶなどの研修があります。

コールセンターの研修方法例としては、取り扱う商品やサービスに対する知識の習得を目的とした集合研修やeラーンング、実際に電話応対を録音する、モニタリングして応対を具体的にレビューするOJTなどの実施方法があります。

また、コールセンターはクレーム対応などセンシティブな顧客対応も取り扱うため、オペレーターとして丁寧な応対ができるように、具体的な応対事例を学習するケースもあります。

内部統制系の研修方法

内部統制系のスキルに対する研修方法例をご紹介します。

コンプライアンスの研修方法

デジタル化が進む中で、知財に対する対応が強く求められるなど、企業では法令遵守の対策を今まで以上に推進する必要があります。

コンプライアンスの研修方法としては、法的な知識を習得させるeラーニングが多く用いられてきました。

研修の範囲が著作権や景表法などだけではなく、セクハラ・パワハラなどの労務的なことなど、取り扱う範囲が幅広いため、自社の実情にあった研修内容を選び実施する必要があります。

セキュリティの研修方法

個人情報保護が強く叫ばれる中、個人情報の流出は企業活動において致命的なダメージを負う可能性があります。

外部からの不正プログラムによるアタックだけではなく、社員のメールに向けたウィルスの送付、個人情報を含むパソコンやUSBメモリーなどのデジタルデバイスの紛失など、さまざまな角度から被害を受ける可能性があります。

セキュリティの研修方法例としては、社員のセキュリティ意識を向上させるためのeラーニングコンテンツの学習や、OJTで学ぶことが難しい、攻撃を受けた場合の具体的な対応方法を実践できる集合研修などが行われています。

ハラスメントの研修方法

昨今、セクハラやパワハラなどがマスコミによって大きく取り上げられ社会問題化するなど、企業は法令遵守対策を今まで以上に強く求められています。

セクシャルハラスメントやパワーハラスメントに限らず、企業内で統制されるべきハラスメントの範囲は広くなってきています。

社員によるハラスメントを防止する対策として、集合研修やeラーニングでの研修が行われています。

10IDから利用可能なサブスク型「定額制eラーニング」

社員の既存のICTスキルの最新化、底上げに最適な『e講義動画ライブラリ』

当社が教室で提供する実績豊富な研修カリキュラム、経験豊富な講師陣による講習会の講義部分をそのまま動画コンテンツ化してご提供。ICTを中心に、ビジネス、ヒューマンやAI、ビッグデータなどの最新トレンドまで幅広く取り揃えています。

効果の高い研修を行うための3つのポイント

最後に、効果の高い研修を行うための3つポイントを解説します。

効果の高い研修を行うための3つのポイント

- 研修の設計

- 研修の効果測定

- 研修の振り返り

研修の設計

効果の高い研修を行うための研修設計についてご紹介します。

具体的な研修の設計方法については、以下の記事で解説をしていますので、参考になさってください。

本記事では、研修を設計するポイントをまとめてご紹介します。

効果の高い研修を設計するには、まず課題の確認をする必要があります。

つまり、「受講対象者が今どのような課題を抱えているのか」を明確にすることです。受講対象者がその研修を受講することによって、どのような変化が起こり、課題解決に繋げられるのかをゴールとして設定します。

課題やゴールを明確にし、どのようにどのゴールにたどり着くべきかを考え、具体的な研修プログラムを設計しましょう。

また、研修を設計する際には、

- 経営者とのコミュニケーション

- 人材育成を体系的に捉えること

- 実施後のフォロー

といった点にも注力することで、研修の効果を高めつつ円滑に進めていくことができます。

研修の効果測定

研修実施後の受講者のパフォーマンスを評価したり、知識の定着度合を確認するためのテストを行うなど事後の状況を把握することで、次回以降実施する研修の効果向上が図れます。

研修効果の測定方法としては、以下の5つの方法を別記事でご紹介しています。

研修の効果測定方法

- カーク・パトリックのレベル4フレームワーク

- ジャック・フィリップスの5段階測定

- 参加者のアンケート

- 研修前後でのテスト実施

- 研修未実施グループとの比較

研修の振り返り

最後に、研修効果を高めるための研修の振り返り方についてです。

振り返りというのは、効果測定の実施により明確になった理想と現実の差を、どう改善すれば埋められるか、ゴールにたどり着くことができたかを考えることです。その上で、前回実施した研修よりもよい研修効果を得られるように内容の改善を行います。

振り返りを行うには、研修設計時にきちんと目標(ゴール)を設定しておくことと、研修実施後に効果測定を行うことが重要です。

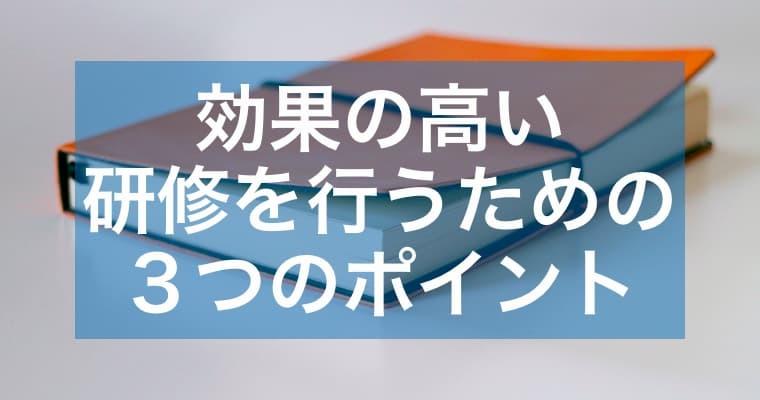

eラーニング、LMS 活用事例集

eラーニング、LMS導入前の課題と課題解決のヒントになる施策をご紹介しています。

- 社内研修の管理にかかる工数を大幅削減!

- 多彩な機能で従業員の学びを見える化!

- 受講者の状況を見える化し、医療教育を徹底サポート!

- 豊富な教材で各代理店に合った教育が実施可能に!

- 社員教育を徹底し、効率的な人材育成が可能に!

- コロナ禍での新入社員研修もLMSが解決!

まとめ

本記事では、研修の方法について実施方法を種類別に解説し、内容・テーマ別の研修方法例についても解説しました。

最後に、研修効果を高めるためのポイント、1.設計、2.効果測定、3.振り返りについてご紹介しました。

研修を実施する方法は、集合研修、eラーニング、OJT、それらを組み合わせたブレンド型など幅広くあります。

自社の研修目的や研修内容・テーマに照らし合わせて最適な研修方法を選択し、効果の高い研修実施を目指しましょう。