富士通ラーニングメディア執行役員、ラーニングICT事業部長兼ナレッジサービス事業本部員。1990年代のパソコンとインターネットの普及期からeラーニングに関わり、人材開発制度構築やマーケティングの経験を経て、2013年にeラーニングの世界に戻った。

- トップ

- 「ブログ」LMSラボ

- eラーニングとは~概要・メリット・デメリット・人材育成に必要な理由~

- eラーニング

eラーニングとは~概要・メリット・デメリット・人材育成に必要な理由~

新型コロナウイルス感染症の拡大は、企業の人材育成にも大きな影響を与えています。

これまで実施していた集合研修や対面でのOJTが難しくなり、オンライン化を余儀なくされeラーニングの活用が急速に広がっています。

テレワーク導入の加速など私たちの働く環境が大きく変化する中、改めて「eラーニング」に着目し、

- eラーニングの基本的な意味

- eラーニングのメリット・デメリット

- 昨今のeラーニングのトレンド

- なぜ人材育成にeラーニングが適しているのか

をご説明します。

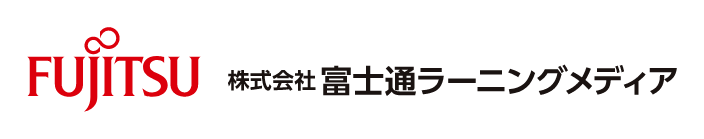

eラーニング、LMS 活用事例集

目次

eラーニングとは何か

eラーニングとは、インターネットに代表されるITを利用する学習のことです。

集合研修(講習会)が、決められた日程・場所に集まって研修を受けるのに対し、eラーニングは、インターネットを経由してパソコンで講義を受けたり、スマートフォンで問題を解いたり、時間や場所の制約を受けることなく、自分のペースで学習できます。

eラーニングが登場した背景と歴史

次にeラーニングの歴史を紐解いていきましょう。

CBT(Computer Based Training:コンピューターを利用した研修)

インターネットが普及する前は、集合形式の研修がほとんどでしたが、集合研修は、時間と場所に制約があります。ビデオ教材などもありましたが、受講者から質問などを行うことができず一方通行で終わってしまいます。

そこで登場したのが、CBT(Computer Based Training:コンピューターを利用した研修)です。

主にCD-ROMを使用し、動画や音声などのコンテンツを活用してインタラクティブな教材を実現できましたが、教材の制作や、修正にコストがかかり、学習の進捗管理も困難でした。

eラーニング

インターネットの発展

2000年以降、インターネットが発展し、WBT(Web Based Training:インターネットなどのWeb利用した研修)と呼ばれる学習形態が登場し、Webを通して教材を提供できるようになりました。それがeラーニングです。

当初は、インターネット回線も不安定だったり、一人に対して1台のパソコンが提供されているわけではなかったため、受講者が自分で受講環境を整えるか、提供側が受講環境を準備し提供する必要がありました。

スマートフォンの普及

受講者の受講環境を大きく変えたのが、スマートフォンの普及です。

スマートフォンやタブレットであれば、パソコンに比べて配布コストが低く、設置場所に困ることもありません。より柔軟に学習環境を提供できます。

ソーシャルネットワーク(SNS)

スマートデバイスの普及とともに広がったのがソーシャルネットワーク(SNS)です。

オンライン上で気軽にコミュニケーションがとれるSNSは、スマートフォンの普及と共に広がり、多くの人が当たり前に使いこなすようになりました。

ソーシャルネットワークは、eラーニングにも影響を与えました。

一人で黙々と受講するイメージのeラーニングですが、ソーシャルネットワーク機能を活用し、ある課題に対してグループで議論したり、オンライン上で相談ができるようにするなど、受講者同志のコミュニケーションが取り入れられるようになりました。

双方向のコミュニケーションが起きることにより、受講者のモチベーションが向上したり、違う観点からの考え方や気づきを得て学習理解が深まったり、社内研修であれば社内人脈を広げるきっかけになる、といったメリットがあります。

デジタルテクノロジーの進化

さらに近年、AIや5Gをはじめとしたデジタルテクノロジーの急速な進化によって、eラーニングも変化しています。

例えば、AI技術を活用すれば、受講者一人ひとりに適した学習コンテンツの組み合わせを生成し提供できます。

また、通信速度が向上した5Gにより、これまで以上に動画を活用したeラーニングコンテンツが増え、ライブ形式で配信するといったことも可能になります。

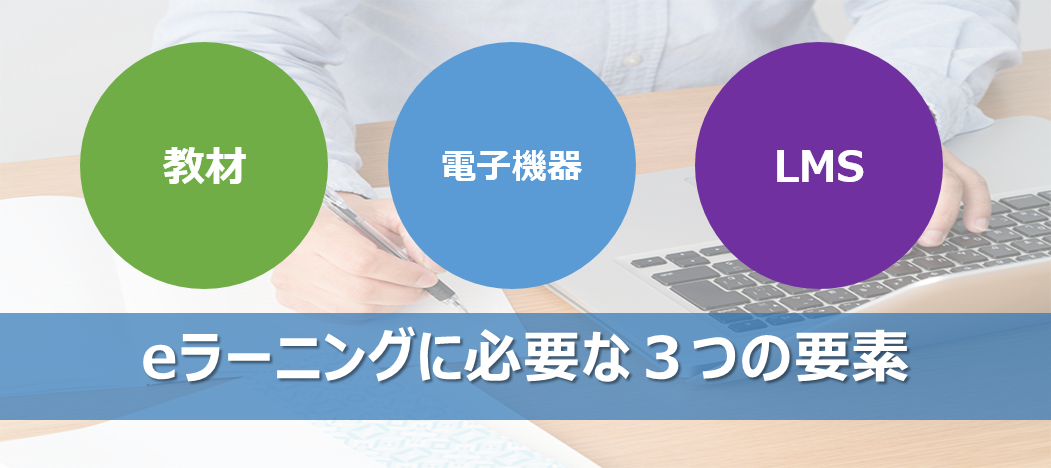

eラーニングに必要な3つの要素

eラーニングに必要な基本的な構成要素は、教材、電子機器、LMS(学習管理システム)の3つです。

1.教材(コンテンツ)

eラーニングにはまず、「教材(コンテンツ)」が必要です。Webブラウザで参照できる教科書や参考書はもちろんのこと、誰かが書いたブログや動画共有サイトで公開されている動画、Wikipediaのように整理されたWeb上の記述なども指します。そこから学びが得られ、課題が解決するのであれば、あらゆるものが教材と言えます。

2.電子機器(デバイス)

インターネットを介して、教材を見るために必要なのが、パソコン、スマートフォン、タブレットなどの電子機器(デバイス)です。 最近ではスマートフォンやタブレット利用して、電車の中など隙間時間を利用して学ぶ場面も増えています。

3.LMS(学習管理システム)

教材がWeb上で提供されていればeラーニングとして完成かというと、そうではありません。

特に企業研修を実施する場合には、受講状況を把握したり、受講者ごとにeラーニングコンテンツを割り振るなどの管理機能が必要です。

LMSには、eラーニングを効率よく円滑に運営するために必要な機能がさまざま提供されています。LMSの詳細については以下の記事をご覧ください。

また、受講者が学んでいる最中に「ここはどういう意味だろう」「もう少し詳しく知りたいな」と、詳しい知識を持っている人、教材を作った人に質問したいことが出てくるはずです。

その要望に応えるためには学習支援が不可欠です。eラーニングには「インタラクション」、いわゆるQ&Aの機能が求められます。

それから、「アセスメントとフィードバック」の機能も必要です。アセスメントとは、学びによってどの程度の知見を得られたのかを確かめるテストです。そのテストで満点が取れていれば、そして、そのことが学んだ本人にフィードバックされれば、教材とインタラクションによる学びが一定の効果を上げたことがわかります。

特に企業におけるeラーニングの目的は、単に従業員に学ばせることではなく、学びによって能力を付けてもらい、結果的に企業へ貢献してもらうことです。アセスメントは、その学びでどのような効果が得られたかを把握するために重要な機能です。

この「インタラクション(Q&A)」「アセスメントとフィードバック」の機能を持っているのが、eラーニングを管理するシステムLMS(Learning Management System)です。

また、LMSにはフォーラム機能を提供しているものもあります。オンラインによる研修で、受講生の進捗理解度の把握やモチベーション管理、受講者同士の横のつながりが生まれるか、運営者が心配することも多いと思います。フォーラム機能を活用すれば、多層的に投稿ができ、双方向で教え合うなどのコミュニケーションが可能です。

eラーニングを導入するメリット

eラーニングを導入するメリットとデメリットを、他の研修形態と比較しています。eラーニングを導入するメリットは、運営する企業側だけではなく、受講者側にも数多くあります。

運営側のメリット、デメリット

| 提供形式 | メリット | デメリット | |

|---|---|---|---|

| 非同期 | eラーニング | ・受講管理がしやすい ・受講進捗に合わせて個別に促進できる ・一括で教材の更新ができる ・教材の再利用ができる |

・受講態度を把握できない ・LMSが必要 ・教材の制作に手間がかかる ・実技の研修などに向いていない |

| DVD・ビデオ | ・インターネットがない環境でも受講可能 ・教材の再利用ができる |

・教材の更新は再配布 ・制作と配布に費用がかかる ・受講の進捗を把握できない ・閲覧できるデバイスが必要 |

|

| 書籍・テキスト | ・デバイス不要 ・インターネットがない環境でも受講可能 ・教材の再利用ができる |

・教材の更新は再配布 ・制作と配布に費用がかかる ・受講の進捗を把握できない |

|

| 同期 | ライブ配信 | ・研修内容の録画が可能 ・一体感を醸成できる ・双方向のコミュニケーションができる |

・受講環境の提供が必要 ・運用準備に時間がかかる ・受講者や講師の日程調整が必要 |

| 集合研修 | ・参加者同士の繋がりができる ・臨場感、緊張感の醸成 ・双方向のコミュニケーションができる |

・集まるためのコスト(交通費、会場費)がかる ・受講者や講師の日程調整が必要 ・感染症に対するリスク |

|

受講側のメリット、デメリット

| 提供形式 | メリット | デメリット | |

|---|---|---|---|

| 非同期 | eラーニング | ・受講者のタイミングで受講できる ・どこでも受講できる ・再受講できる ・最新の講座を受講できる ・感染症に対するリスクが少ない |

・自律した受講態度が必要 ・リアルタイムで講師、受講者とコミュニケーションできない |

| DVD・ビデオ | ・受講者のタイミングで受講できる ・どこでも受講できる ・再受講できる ・感染症に対するリスクが少ない |

・自律した受講態度が必要 ・リアルタイムで講師、受講者とコミュニケーションできない ・デバイスが必要 |

|

| 書籍・テキスト | ・受講者のタイミングで受講できる ・どこでも受講できる ・再受講できる ・デバイスが不要 ・感染症に対するリスクが少ない |

・自律した受講態度が必要 |

|

| 同期 | ライブ配信 | ・どこでも受講できる ・受講者同士の繋がりができる ・感染症に対するリスクが少ない |

・受講環境の準備が必要 ・参加日程の調整が必要 |

| 集合研修 | ・受講者同士の繋がりができる ・講師からのフィードバックを得やすい |

・会場まで移動する必要がある ・感染症に対するリスクがある |

|

eラーニングのメリット・デメリットについては以下の記事でより詳しく解説をしています。

eラーニングのトレンド

昨今のeラーニングのトレンドを、6つのキーワードをピックアップしてご紹介します。

- クラウドサービス

- 動画

- ゲーミフィケーション

- マイクロラーニング

- VR・ARによる体験型学習

- ラーニングアナリティックス

1.クラウドサービス

まず、クラウドサービスの普及です。

昨今の働き方改革や、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策としてテレワークを推進している企業が増えています。

これまで、社内ネットワーク内で業務システムを運用してきた企業も、社外からのアクセスを前提とした業務環境への移行が必要になってきています。

そのような中で、さまざまなクラウドサービスの利用が企業で急速に拡大しており、eラーニングもクラウドサービスの活用が一般的になってきています。

ネットワークやデバイス、アプリケーションに縛られず、インターネットさえあればどこにいても学習が進められるクラウド型のeラーニングシステムは、これからの時代に合った学習提供形態だと言えるでしょう。

2.動画

今後、5Gの登場で高速回線が広がるという背景もありますが、動画は学習教材として効果的な提供形式です。

スマートフォンの普及によっていつでも手軽に動画を閲覧できる環境が整い、隙間時間を活用して学ぶことが可能になっています。

MOOC(ムーク)のように、集合研修を動画で撮影して教材として活用すれば、制作の手間を大幅に減らすことができます。

(参考)MOOC

MOOCとは、Massive Open Online Courseの略で、もともとは、ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学を中心に組織した、インターネットを介して誰でも学べる無料オンライン大学のことです。それが、大学などの教育機関がオンラインで、そして無料で公開する講義という意味の一般名称になりました。

3.ゲーミフィケーション

ゲーミフィケーションを活用したeラーニングも増えています。ゲーミフィケーションとは、ゲームの要素を応用的に取り入れることを言います。

一般に、学習用の素材は起承転結を意識して作られ、誰が学習しても、同じ結論に導かれるようになっています。

ゲームでは、途中で選ぶ選択肢によって、ハッピーエンドになったりバッドエンドになったりしますが、このゲームの要素を取り入れ、学習者の学習意欲をかき立てるような素材が増えているのです。

ゲームに内在する要素をeラーニングのコンテンツにも組み込むことで、受講者の学習意欲を向上させるeラーニングの制作が進んでいます。

4.マイクロラーニング

マイクロラーニングは、細分化された数分程度の動画やWebコンテンツを活用した学びのことです。

ミレニアル世代(2000年代に成人、社会人になる世代、1980年代から2000年代初頭までに生まれた世代を指す。)と呼ばれる若者世代は、わからないことがあると、すぐにスマートフォンで調べるのが当たり前になっています。その延長線上で、従来は長時間の講義や厚い書物で学んでいたような内容を、いつでもどこでも、手軽に学びたいというニーズがあります。

それに応えるのがマイクロラーニングです。

マイクロラーニングによって、講座全体の受講を促すのではなく、受講者が必要なコンテンツだけを選んで受講するという形式で、効率的に学習を進めることができます。

マイクロラーニング素材に活用できる「e講義動画ライブラリ」

弊社が開発した「e講義動画ライブラリ」には、長時間に及ぶ講義動画を、マイクロラーニング素材としても利用できる検索機能が付いています。学習者は、キーワードを入力することで、長い講義中、そのキーワードについて語られた部分だけに即座にアクセスし、該当部分の動画を視聴することができます。eラーニング担当者がわざわざマイクロラーニング用の素材を用意することなく、実質的なマイクロラーニングを実現できるのです。学習者にとっては、欲しい情報だけを短時間で得られる便利な機能です。

5.VR・ARによる体験型学習

VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術を活用した体験型学習です。

コロナ禍でこれまでのように現場でOJTが進められない状況のもと、代替策としてVRやAR技術を使い、実際の作業工程を擬似体験させる研修方法を取り入れる企業も増えています。

仮想空間での体験のため、万が一操作ミスをしても怪我や機材の破損といったトラブルを防ぐことができます。

また、仮想空間であれば、実体験が難しい状況や場面を疑似体験できるため、現場での指導とは違う視点での学習効果も期待できます。

6.ラーニングアナリティクス

ラーニングアナリティクスとは、ビッグデータを活用して学習効果を高める手法です。

受講者の学習理解度やその後の業務パフォーマンス、または受講中の受講者の行動など、受講に紐づくあらゆるデータを分析対象とし、より効果高まる方法を導きだすのがラーニングアナリティクスです。

より効果の高い学習方法を提供すべく、ラーニングアナリティクスを活用したeラーニングの最適化が進んでいます。

人材育成にeラーニングが必要な理由

なぜeラーニングが人材育成に必要なのでしょうか。

eラーニングの歴史はインターネットの歴史です。

eラーニングの構想は、パソコンがオフィスや家庭に普及し始めた1990年代には既にありました。弊社もその頃、「サイバー・キャンパス」という言葉を使ってeラーニング事業に取り組んでいました。

eラーニングの根幹は、その頃と今とで変わるものではありません。しかし、この30年ほどでインターネット環境の整備が劇的に進んだことで、動画や音声など、容量の大きな素材もインターネット経由で提供できるようになりました。 eラーニングの発展は、インターネットの発展とともにあったと言うことができます。

この30年間で変わったのは、インターネット環境だけではありません。パソコンそのものも高性能になりましたし、何より、ビジネス環境が激変しました。社会の変化のスピードは加速しており、企業における戦略立案の方針も、人材育成も、そのスピードを前提にする必要があるのです。

先行きが見えない時代にこそeラーニング

私たちは、向かっている方向が曖昧な社会に生きています。

ですから、人材育成についても、かつてのような「部下は上司の背中を見て育つ」といった考え方はもう通用しません。じっくりと時間をかけて、部下が上司のように育った頃には、その部下の活躍の場は、既に失われてしまっているかもしれません。

その瞬間に求められる人材であり続けるためには、その瞬間に求められる知識やスキルを早急に身につける必要があります。なので、企業は必要な知識やスキルを素早く身に着けさせる人材育成をしなくてはなりません。

働き方改革にもeラーニング

働き方改革が進む現代において、効率よく必要な知識やスキルを学ぶことが、これまで以上に重要になってきています。では私たちは企業の中で、どのように学んでいるのでしょうか。

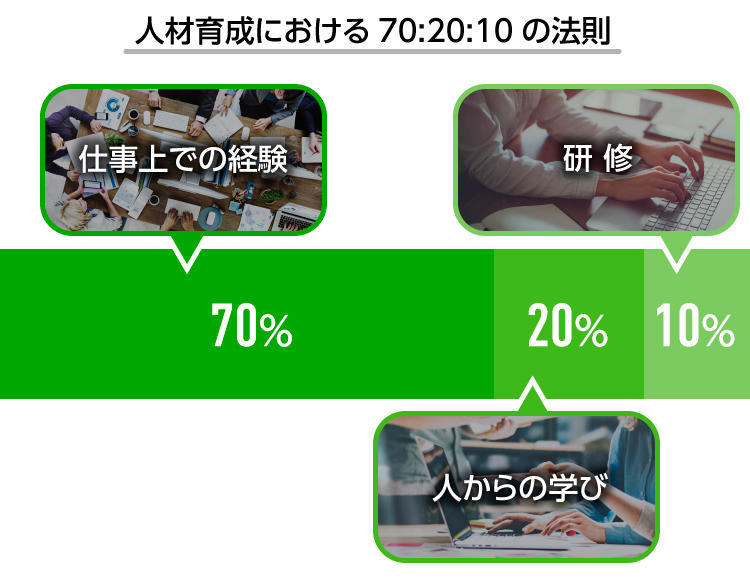

一方で人材育成の世界には「70:20:10の法則」が存在します。

これは、リーダーになるための知見の7割は仕事上での経験から、2割は上司などの人から、1割が研修から学びを得られるといった意味です。 ここで1割とされる研修には、多くの予算は割けないという企業も少なくないでしょう。しかし、1割であっても研修が重要なのも事実です。そこで、研修のために会場を用意したり講師を招いたり、また、忙しい従業員を集めて長時間拘束したりする必要のない、eラーニングへの期待が高まってきています。

少子高齢化の進行で、今後、社会での働き手が不足していくことは明らかです。eラーニングは、働き方改革が進む、これからの時代に求められる働き方もサポートできます。

急速に広がったテレワーク

新型コロナウイルス感染症拡大防止策の1つとして、テレワーク導入が推進されています。

ウィズコロナ環境において、これまでのような集合研修の実施が難しくなってきています。

企業研修においてのニューノーマルは、集合研修によって行われてきた研修をオンラインを活用した研修によって補い、効果を高めることです。

新しい時代に適応した人材育成を進める上で、eラーニングはなくてはならないものになったと言えるでしょう。

eラーニング、LMS 活用事例集

5分でわかるKnowledgeC@fe シリーズ

まとめ:eラーニングを選ぶ際に気をつけるべきこと

いかがでしたか。eラーニングの基本的な意味、導入のメリット、昨今のeラーニングのトレンドや現代の人材育成にeラーニングが適している理由についてご説明してきました。

eラーニングは、インターネットを経由してパソコンで講義を受けたり、スマートフォンで問題を解いたり、時間や場所の制約を受けることなく、自分のペースで学習できます。

eラーニングを導入すれば、効率的かつ効果的に企業の人材育成を進められるかもしれません。 本記事を参考にしていただき、ぜひみなさまもeラーニングをご活用ください。

※本記事は、「eラーニングとは~人材育成の今と未来を紐解く~【前編】」を再編集したものです。

監修者プロフィール