- トップ

- 「ブログ」LMSラボ

- 男性が育児休暇を取らない4つの理由とは?促進させるための企業の取り組みをご紹介

- LMS(学習管理システム)

- eラーニング

- その他

男性が育児休暇を取らない4つの理由とは?促進させるための企業の取り組みをご紹介

近年は「イクメン」という言葉も広く普及し、男性も子育てに積極的に参加すべきという考えが定着してきています。

その一方で、男性の育児休暇取得率は依然として低いまま推移しているのが実状です。

本記事では、男性が育休を取らない、取りづらいと感じる主な理由や、2022年10月の法改正によって育休にどんな変化があったのか、育休取得を促すために企業ができることなどをご紹介します。

目次

男性の育児休暇取得率の現状

厚生労働省が発表している「令和3年度雇用均等基本調査」によると、令和3年度における男性の育児休業取得率は13.97%です。[注1]

1%にも満たなかった平成17年以前に比べれば大幅に上昇していますが、女性の育児休業取得率が85.1%に上っていることを考えると、男性の取得率はかなり低いと言わざるを得ません。

育児休業制度の規定がある事業所の割合自体は、事業所規模30人以上で95.0%、5人以上で79.6%といずれも高い水準となっていることから、育児休業制度があるにもかかわらず、育児休業を取得しない男性が多い実態がうかがえます。

育休を取らない/取りづらいと感じる4つの理由

職場に育児休業制度の規定があるにもかかわらず、男性が育休を取らない、または取りづらいと感じるのには、さまざまな理由があります。

ここでは厚生労働省が発表している調査結果をもとに、男性が育休を取らない、取りづらい主な理由を4つ紹介します。[注2]

1. 職場が育児休暇を取得しづらい雰囲気だった

女性に比べて、男性の育休取得率が低く推移していることからもわかるとおり、日本ではこれまで男性が育休を取得するという風習が根付いていませんでした。

近年は政府の呼びかけや促進の働きかけなどもあり、育休取得率も伸びてきていますが、未だに「男性が育休を取るなんて」という雰囲気が色濃く残っている企業も少なくありません。

育休制度の対象であるにもかかわらず、職場に育休を取得していない人が多いと、周りに気兼ねしてなかなか申請しづらいというのが実状のようです。

2. 業務が繁忙で職場の人手が不足していた

現在の日本は慢性的な働き手不足にあり、とくに人数の少ない中小企業では、1人が欠けるだけでも大きな痛手となります。

育休は原則として子が1歳、最長で2歳になるまでと短いため、育休中の従業員の穴を埋めるために新しく人材を採用するのは困難です。

穴埋めのためにほかの従業員に負担がかかることを考えると、育休を取りづらいという心理が働くようです。

3. 自分にしかできない仕事や担当している仕事があった

現在進行形で自分にしかできない仕事、担当している仕事を請け負っていると、誰かに引き継ぐのが難しくなります。

とくにアナログなワークフローを取り入れている企業は業務の属人化が発生しやすく、担当者が育休を取りにくくなる原因のひとつになっています。

4. 今後のキャリア形成に悪影響がありそうだと思った

育休は労働者の権利であり、第三者に不当に侵されて良いものではありません。

しかし、実際には育休を取得することによって昇進や昇給に影響が出たり、復帰後に異動させられたりと、理不尽なハラスメントが横行している会社は少なくないようです。

今後のキャリア形成に悪影響があることを懸念して、育休の取得を断念する男性は少なくありません。

2022年10月の法改正の内容とは?

2022年10月1日より育児・介護休業法が改正されました。[注3]

改正のポイントは大きく分けて2つです。

まず1つ目は、「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度の創設です。

産後パパ育休とは、産後8週間以内に28日を限度として、2回に分けて取得できる育休のことです。

子が1歳になるまで取得できる、従来の育休とは別の制度なので、併用することが可能です。

産後パパ育休は、原則として休業を取得する2週間前(労使協定で定めている場合は1ヵ月前までとすることも可能)までに勤務先へ申請する必要があります。

2つ目は、育児休業の分割取得です。

これまで、育児休業は原則として1回しか取得できませんでしたが、改正後は男女ともそれぞれ2回まで取得することが可能になりました。

ここでいう「育児休業」とは、従来の育休だけでなく、前述した産後パパ育休も含まれるため、それぞれ分割すれば、男性は計4回にわたって育休を取得することができます。

たとえば、産後パパ育休制度を2回に分割した場合、産後2週間に取得+産後8週になる前に2週間取得といったパターンで育休を取得することが可能です。

1回しか取得できないパターンに比べると、「妻の職場復帰のタイミングに合わせて取得する」「夫婦で交替しながら育休を取得する」など、夫婦の意向やライフスタイルに合わせて柔軟に育休を取得できるところが特徴です。

育休取得を促すために企業ができること

男性が育休を取得しない理由の多くは、職場環境や仕事状況に起因しています。

男性の育休取得率を高めるためには、企業が促進するだけでなく、自らが育休を取りやすい環境・制度を整える必要があります。

ここでは、男性社員に育休取得を促すために、企業が取り組めることを4つ紹介します。

1. 管理職の育休への理解度を高める

男性社員が気兼ねなく育休を取得できるようにするためには、まず申請を受理する管理職自身が育休への理解を深めなければなりません。

管理職が育休を取得するメリットや必要性を社内に向けて発信していけば、職場全体に「育休を取得しても良い」という雰囲気が広がり、普及の一助になります。

2. 経営層自ら理解を示す

管理職だけでなく、経営層自らが育休に対して理解を示すことも大切です。

企業全体で育休取得を推進していることを周知すれば、職場のルールとして浸透しやすくなります。

経営層に育休の理解を深めてもらうために、育休を取得するメリットや現場の声を提示するなどの準備をしておくとよいでしょう。

3. 業務のワークシェアを積極的に取り入れる

ワークシェアとは、従業員同士で雇用を分け合うことです。

複数人で業務を分け合う体制が整っていれば、育休を取得した社員が一時的に離脱しても、特定の一人に穴埋めの負担がのしかかる心配もなくなります。

また、業務の属人化が起こりにくくなるため、仕事に支障を来さずに育休を取得できるようになります。

4. 推進のための社内プロジェクトチームを作る

社員の育休取得を推進することを目的とした社内プロジェクトチームを作るのも有効な手段のひとつです。

男性社員の育休取得を妨げているものは何か、取得率をアップするにはどのような制度を取り入れれば良いかなど、自社で抱えている育休問題に専門的に取り組むプロジェクトチームがあれば、育休制度の普及をよりスムーズに推進できるようになります。

男性が育児休暇取得をためらう「キャリアへの不安」を解消させるために

男性が育児休暇の取得をためらう理由は、職場の雰囲気や業務上の問題だけではありません。

ビジネスの世界は時代の流れとともにめまぐるしく変化していますので、育休で職場から1年以上離れることで「現場についていけなくなるのではないか」「キャリアに影響が出るのではないか」と不安を抱いている方もたくさんいます。

そんな男性社員の不安を解消するためには、休職期間中に会社とのコミュニケーションを活性化させることや本人のキャリアアップ・スキルアップに繋がる学習の後押しをすることが大切です。

育休取得者へのキャリアアップ・スキルフォロー支援に「KnowledgeC@fe」「定額制eラーニングサービス」

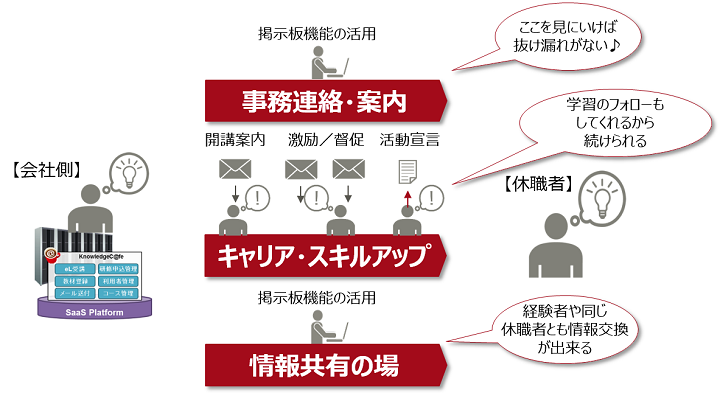

富士通ラーニングメディアが提供するLMS(ラーニング・マネジメント・システム)「KnowledgeC@fe」では、掲示板機能を活用することで会社から休職者に対する事務連絡や休職経験者との情報交換の場を作ることが出来ます。

さらにLMS(ラーニング・マネジメント・システム)「KnowledgeC@fe」を活用し、管理職に対して育休への理解度を高めるための研修を行うことも可能です。育休取得推進の取り組みの一環として、ぜひご検討ください。

【まとめ】男性社員の育休取得を促進するためには企業全体で取り組むことが大切

男性の育休休暇の取得率は少しずつですが、上がってきています。

しかし、男性が育休を取らない、または取りづらいと感じる理由には、企業の取り組みが不足していることも大きく関係しています。

2022年10月には育児・介護休業法が改正されており、企業の育休制度への取り組みがより一層求められます。

企業は、育児休暇の取得を促進することはもちろん、復帰しやすい環境を整えることも重要です。

eラーニングなど、男性社員のニーズに応じたサービスを利用して、育休中のスキルアップをサポートしましょう。