- 人材管理

- 組織開発

「ストレスコーピング」という言葉をご存知ですか?会社の人間関係や満員電車など、ストレスの多い現代社会において、「自分を楽にしてあげる」ために実はとても重要なものなのです。ここでは、ストレスコーピングとは一体なにか、その目的や効果、具体的な例を解説していきます。

ストレスコーピングの意味とは?

「コーピング」とは「対処する」という意味で、「ストレスコーピング」は「ストレスにうまく対処しようとすること」を指します。人間の体はストレスを受けると、さまざまな反応を示します。良い反応もありますが、大抵は心身に異常をきたすものです。ストレスコーピングの目的とは、ストレスに対処し、自分を楽にすることで、これらの好ましくない反応を和らげ、心身の健康を維持していくことなのです。

コーピングの種類と具体的な方法

ストレスコーピング理論の提唱者である、アメリカの心理学者ラザルスによると、人間はストレスを受けると、自分に害をもたらすかどうか、そのストレスを軽減できるかどうかを評価することでストレスを認知し、何らかのコーピングを行う、というプロセスを踏みます。そして、コーピングは、問題焦点型と、情動焦点型の二つに大きく分類できます。今回は、その2つのコーピングについてご紹介していきます。

- 問題焦点型コーピング

-

問題焦点型コーピングとは、ストレスの対象そのものに働きかけ、自己の努力や周囲の協力を得て、問題解決を図ることでストレスを軽減するものです。 例えば、厳しい営業目標にストレスを感じている場合

- その目標を達成するための手法を見直す。

- 上司や同僚にアドバイスを求める。

- 目標そのものを見直し、達成可能なレベルに落とし込み、ステップアップしていく。

などです。負担が大きい場合は、担当から外してもらう、といった問題自体を回避することも考えられます。

- 社会的支援探索型コーピング

-

社会的支援探索型コーピングとは、問題焦点型コーピングの一種で、自助努力だけでなく、周囲の協力を求めるものです。問題を一人で抱え込まないようにすることで、ストレスを軽減します。 例えば、育児や介護で不測の事態がいつ起きるか不安である場合、

- 家族、親族内で状況を共有し、不測の事態が発生した際の対処法を作成し、共有しておく。

- 仕事の棚卸しを行い、いつでも依頼・相談できる風通しの良い人間関係・職場風土を作っておく。

- 地域の支援サービスなど、第三者の手をバックアッププランとして用意しておく。

といったセーフティネットを整え、気持ちを楽にしていきます。

- 情動焦点型コーピング

-

情動焦点型コーピングとは、ストレスの対象そのものではなく、それに対する自分の考え方、受け止め方を変えることでストレスを軽減するものです。 例えば職場の人間関係で悩んでいる場合、

- いつかマネジメント職になったら、部下同士のケースに対応できるようになると考える。

- 世の中、半分の人とは気が合うが、残り半分は気が合わないものだと考える。

- 職場だけが生活のすべてではないので、ここは淡々と職務に専念する。

- 人間観察の機会をもらい、ラッキーであると考える。

などがあります。 また、親しい人との別れなど、自分の力では状況を変えることができないケースにおいて、

- 感情発散型=人に話すことで慰めや励ましをもらい、気持ちを収める。

- 感情抑圧型=心の中にしまっておく。

という対処法があります。

- 認知的再評価型コーピング

- 認知的再評価型コーピングとは、情動焦点型コーピングの一種で、ストレッサー(ストレスの原因)に対し、見方を変えて前向きに受け止める、いわゆるポジティブシンキングを行うものです。 例えば、先ほどの厳しい営業目標にストレスを感じている場合

- 組織から自分への期待の表れであると受け止める。

- 目標達成に向けて工夫のしがいがある、挑戦できて幸せだと考える。

- この目標をクリアすれば、次のステージに上がれると考える。

- 過去の成功体験を振り返り、自分ならきっとできる、とやる気を奮い立たせる。

- 目標が未達だったとしても、人として能力不足なわけではないと考える。

- 気晴らし型コーピング

- 気分転換を図る、いわゆるストレス解消法というものです。人それぞれのやり方がありますが、例を挙げると

- おいしいものを食べる

- 運動する

- 趣味を行う

ストレスの原因と仕組み

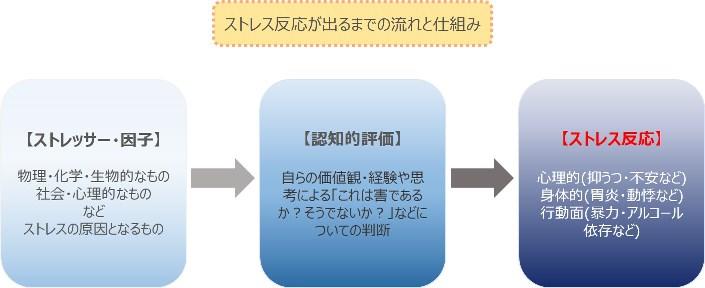

ここまで、ストレス対処の方法、つまりコーピングについて解説をしてきました。ところで、ストレスとはどのような原因で起き、どういった結果をもたらすのでしょうか。 現代社会でのストレスの原因(ストレス因子、ストレッサー)はさまざまです。

- 物理的なもの:冷暖房による温度や湿度、長距離通勤など

- 科学的なもの:たばこの煙や騒音、工場の粉塵など

- 生物的なもの:花粉や細菌など

- 社会的なもの:人間関係や仕事上のことなど

- 心理的なもの:離婚や病気、挫折や将来への不安など

これらのストレッサーに対し、受け手は自分の価値観、経験、思考の癖などによって、それが自分にとって害なのかそうでないか評価し、それが軽減できるのかできないのかということを判断(認知的評価)します。 その結果、対応しきれないとなれば体は好ましくない反応を示します。 これがストレス反応です。

- 心理的なもの:抑うつ、不安、怒り、焦り、イライラ、緊張、自己効力感の低下、落ち込みなど

- 身体的なもの:過呼吸、胃炎、動悸、血圧上昇、疲労感、食欲不振など

- 生物的なもの:花粉や細菌など

- 行動面のもの:ストレス性過食症、アルコール依存、暴力的・闘争的になる、出社拒否など

こういった状況に陥る前に、上手にコーピングすることでストレスを解消していきたいところです。

企業のマネジメントによるストレスコーピング

次に、企業の取組みとしてストレスコーピングを行う場合の、事例や留意点について説明します。

講座や研修などの定期開催

ストレスコーピングについて、文章で読んで頭で理解はできても、実際にうまく行動に移せないといった社員もいます。そのため、

- 新入社員や若手社員向けの研修の中で、セルフケアを意識させるカリキュラムを組み込む。

- 管理者向けにメンタルヘルス・マネジメントをテーマとした講座を開催する。

- メンタルヘルスに関しての通信教育受講や資格取得を推奨・補助する。

など、社員の負担感のないように取り入れていくとよいでしょう。

メンター制度、カウンセリング体制

誰かに話を聞いて受け止めてもらうことで精神的に楽になったり、状況を客観視したりできるようになります。そのために

- 別の部署の先輩や、少し年次の離れたベテラン社員・役員などをメンターとして定め、斜めの関係で相談できるメンター制度を実施する。

- 社外機関でのカウンセリングを行う、従業員支援プログラム(EAP=Employee Assistance Program)を導入する。

などを行うのもよいでしょう。直属の上司や産業医との面談と異なり、人事評価に直結しないこと、相談内容が外に漏れず、プライバシーが守られることが運用のポイントです。

自分の事を考える時間をプレゼントする

体の症状が出ていても、ストレスを受けているせいだと自覚しない、がまん強い人もいます。ストレスは、自分でも気づきにくい場合があり、ましてや他人からは気づかれにくいものです。ある人にとってはストレスでも、別の人にとってはそうではないことも多々あるので、尚更です。

時として、自分に向き合いじっくり考える時間が必要です。過去や現在の自分の軌跡を振り返り、今後のキャリア形成を含め、これからどうしていきたいのか、どうなりたいのかを考える機会を、節目の年次や異動や昇格の前後などに、研修や面談、あるいは休暇を通じて提供することは、ストレス対策だけでなく働くモチベーションの向上にもつながるでしょう。

まとめ

ストレスコーピングは、さまざまな経営上のテーマと関連があります。納期の厳しさがストレスであれば、取引先との関係や業務のフローを見直す。長時間残業がストレスであれば、働き方を見直す。日常の「ちょっとうまく行かないな」をどう改善したらよいかを考えること、すべてがストレスへの対処です。

その対処法はさまざまですが、いったん手を止めて自分自身をいたわり楽にすることで、結果として状況が改善し、さらに物事がうまく回るようになります。目の前のことに意識高く取り組みながらも、疲れを感じたら立ち止まり、自分の気持ちを見つめ、時には心や体を休めることを心がけましょう。