コラム

潜入レポート

「進化思考」ワークショップを体験して自分なりにまとめてみた(中編)

富士通ラーニングメディアの新入社員、IT講師の前島です。

前編に引き続き、NOSIGNER 太刀川英輔さん考案の「進化思考」ワークショップのレポートをお届けします。トイレ掃除用具の「流せるトイレブラ〇」がどのように進化するのか…?前編で進化対象「α」を決めた方は、この中編でも是非、読みながらやってみてください!

目次

HOW TO進化思考?!(前編からのつづき)

- STEP 1:進化対象「α」を決める(前編に掲載)

- STEP 2:進化対象「α」を取り巻く関係を理解する

- STEP 3:進化対象「α」を変異させる(後編に掲載)

HOW TO進化思考?!(前編からのつづき)

「生物の進化のように、アイデアを発想する思考法」として、進化思考では、変異と関係の理解を繰り返していきます。前編で進化対象「α」を決めましたので、次は「α」を取り巻く関係を理解する方法をご紹介します。

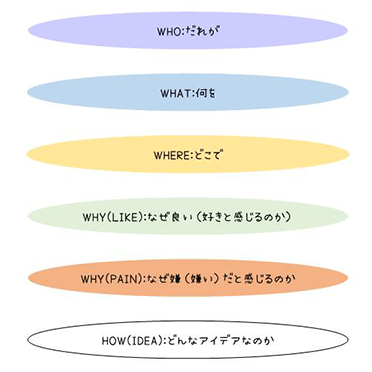

なお、ここから先の図は、5W1Hの視点で図を色分けしています。各図での色は、左のものに合わせていますので、こちらを参考に図を見ていただけると、より理解が深まると思います。

STEP 2:進化対象「α」を取り巻く関係を理解する

「α」を取り巻く関係を理解する手法として、以下の4つの技法を体験してみましょう。

- 解剖

- 生態系

- 系統樹

- 未来予測

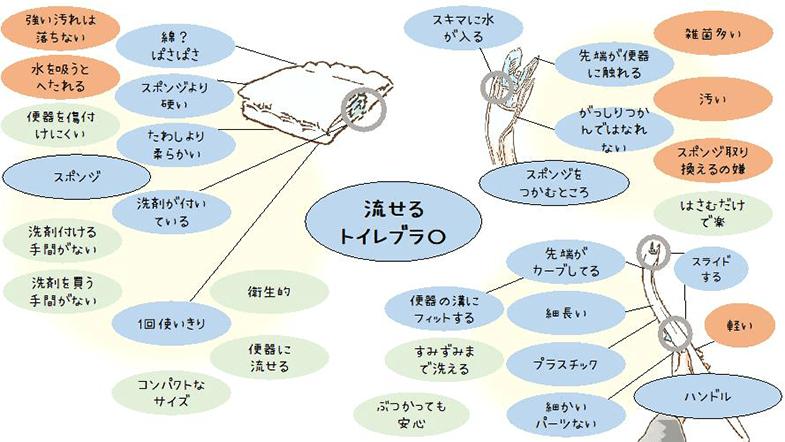

解剖は、「α」の内部を「解剖」して構成するモノの意味や価値を理解します。

私も設定した「α(流せるトイレブラ〇)」を解剖して、意味や価値を考えてみました。解剖した結果を下の図に表してみます。「流せるトイレブラ〇」は構造がとてもシンプルでした。「α」をスマートフォンとかにしておけば、もっと色んな技術や工夫を知れたかも…と少し後悔。

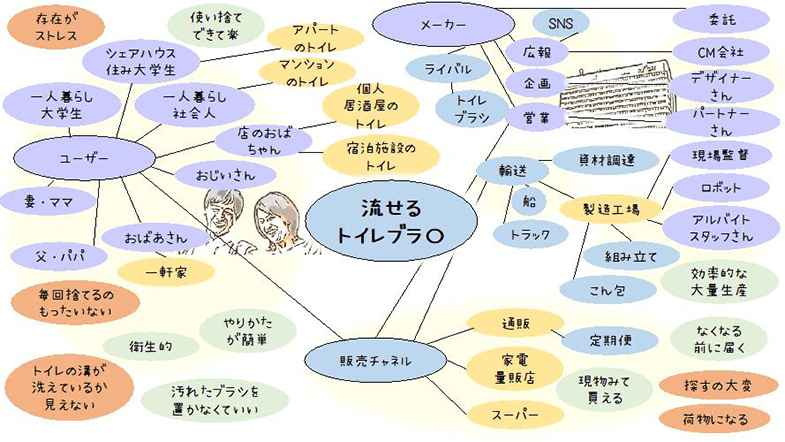

生態系は、「α」の周囲にはどんな人がいるのか。また、何があって、どんな影響があるのかを考えることで、周囲との関係性や「α」のポジションを理解します。

なお、生態系については今回のワークショップでは体験しませんでした。ここでは、後日自分なりにやってみたものをご紹介します。

流せるトイレブラ〇について、インターネットなどで調べながら進めてみたのですが…流せるトイレブラ〇の生態系は調べれば調べるほど出てきたので、途中でうち止めました。進めていくと、「どこまでやればいいんだーーーーー!!」という気持ちになります(笑)。

しかし、生態系の理解は思考の範囲を決めることであり、周囲を小さく考えるか、大きく考えるかによって、発想の広がりと影響の大きさが変わると感じました。また、自分が知っている範囲で考えてしまうこともありえるため、先入観が入り込みやすいように思いました。

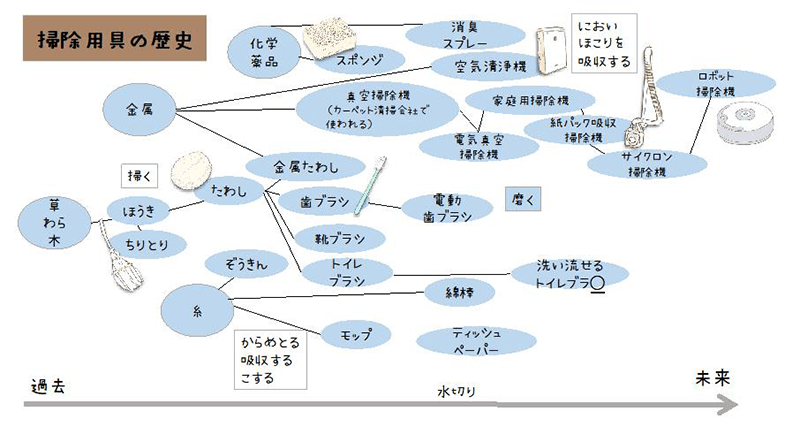

系統樹は、「α」の系統樹・成り立ちを描くことで、どうして今の形になったのかを理解します。「α」の過去を知ることで、「なぜ生まれたのか」、「どのように進化をして、今の形になったのか」という、生まれた背景となる願いや思いをつかめます。また、生まれた時点での技術的な文脈や背景を探ることで、生まれた(実現できた)タイミングの理解にもつながります。単に願いや思いだけでは進化は起こせず、技術革新との両輪であるという気付きが得られました。

そのうえで、「α」の本質的な価値は何なのかを理解していきます。系統を理解することで、「α」の進化の余地や方向性を見出せます。

ちなみに、私は「流せるトイレブラ〇」を掃除用具に置き換えて考えて、以下のように整理しました。

- 変わっていないこと

・「汚れたものを綺麗にする」という目的は、ずっと変わっていない

・「掃除する対象物を長く使えるようにすること」や「菌の繁殖・感染を防ぐこと」も変わっていない

- 変わったもの

・衛生面の向上(掃除の行き届く範囲の広範囲化、除菌力の向上)

・利便性の向上(掃除用具の使い捨て化、ロボット掃除機の誕生など)

系統樹や解剖を進めてきたことで、掃除用具が使い捨て出来るようになったり、ロボット掃除機により自動で掃除されている状態になったりと、進化の過程とユーザーが求めてきたことが、少しずつ理解できました。

未来予測は、「α」の系統樹を俯瞰しつつ、データも用いて、「α」の変化の兆しを感じ取ります。

進化対象となる「α」だけでなく、「α」を構成する技術や周辺も、時代とともに変化していきます。未来の「α」の内部構造はどうなるのか、そのとき「α」の周辺はどうなっているのか、ということを考えます。未来を考える上では、1000文字程度で物語を書くことも有効な手段だと教えて頂きました。

ちなみに、「系統樹」と「未来予測」を考える際には、設定した「α」そのものではなく、「α」を内包する上位概念で考えると、より広がりを出しやすいそうです。例えば、「α」が「スマホゲーム」だった場合、「子供の遊び」や「ゲーム」といった上位概念に置き換えてみることで、より幅広い視点での検討ができます。

過去を紐解いて整理したことをもとに、未来を想像してみると、自動で「汚れたものを綺麗にする」技術がさらに高まるんじゃないか、と考えました。「流せるトイレブラ〇」の未来は、これまでのように人が手動で掃除するのではなく、自動で掃除してくれるトイレお掃除ロボットになるのかも。いや、今よりもこまやかな自動掃除機が便器に搭載されるかも。あ、これで介護や保育の現場も進化させられるかも。

ん?勝手にアイデアが出始めたぞ……!過去と現在と未来を同時に考えることで、方向を定めながらアイデアを組み立てられるのではないかと、進化思考の可能性に気づき始めました。

「関係性を理解する4つの手法」を使ってみて

進化対象の「関係性の理解」は多くの視点・観点を取り入れるため、頭を使いすぎて、いい意味で疲れました。ワークショップでは、他の参加者の方々もかなりお疲れのように見えました。

私は、これまでに、あまり深く考えずに、とりあえずブレストをしてアイデアを生み出そうとしたことはありました。しかし、今回のワークショップでは、対象の過去や現在・取り巻く周囲の状況も理解することで、自然とアイデアが湧き出てくることを体験しました。アイデアを出す際には、もっともっとできること、しないといけないことがあるじゃないか!と思いました。

後編に続く

前の記事へ

前の記事へ