- 人材育成

- 人材管理

導入企業も多い「ジョブローテーション」。一体どんな効果があるのでしょうか?新入社員からベテラン社員まで、どんなタイミング・期間で実施するとよいのでしょう。ジョブローテーションの目的やメリットデメリットを詳しく解説します!

ジョブローテーションの意味とは

ジョブローテーションとは、人材育成の目的を持って、計画的に、従業員の職場や職務を変更することをいいます。さまざまな場所で経験を積んでもらうことで、従業員のスキルアップや知識の充実、さらにはお互いの仕事をカバーできる体制や組織風土をつくることを狙いとしているものです。

ジョブローテーションの背景と目的

ジョブローテーションは、日本の終身雇用形態に合わせて進化してきたものです。新入社員のうちから長い時間をかけて、社内事情などを理解したり人脈を築いたりしながらさまざまな経験を積ませることで、ジェネラリストとしての経営幹部を育てていく、という背景があります。特定の職務やポストに対して人材を募集し、その分野でキャリアを重ねていく形をとる海外では、あまり見られない制度です。

顧客との癒着防止や職場の空気の入れ替えのための異動(配置転換)とは違い、社員一人一人の人材育成を勘案して行われる異動といえます。

目的は、従業員の成長段階によって変化しますが、社員の能力開発、マルチタスク化、人材交流や適切な人材配置の判断材料、幹部候補生・管理職の養成、モチベーションの向上などがあげられます。

また、ジョブローテーション制度があること自体が、就職活動において「さまざまな経験を積ませてもらえる」と学生へのPRになるという面もあります。

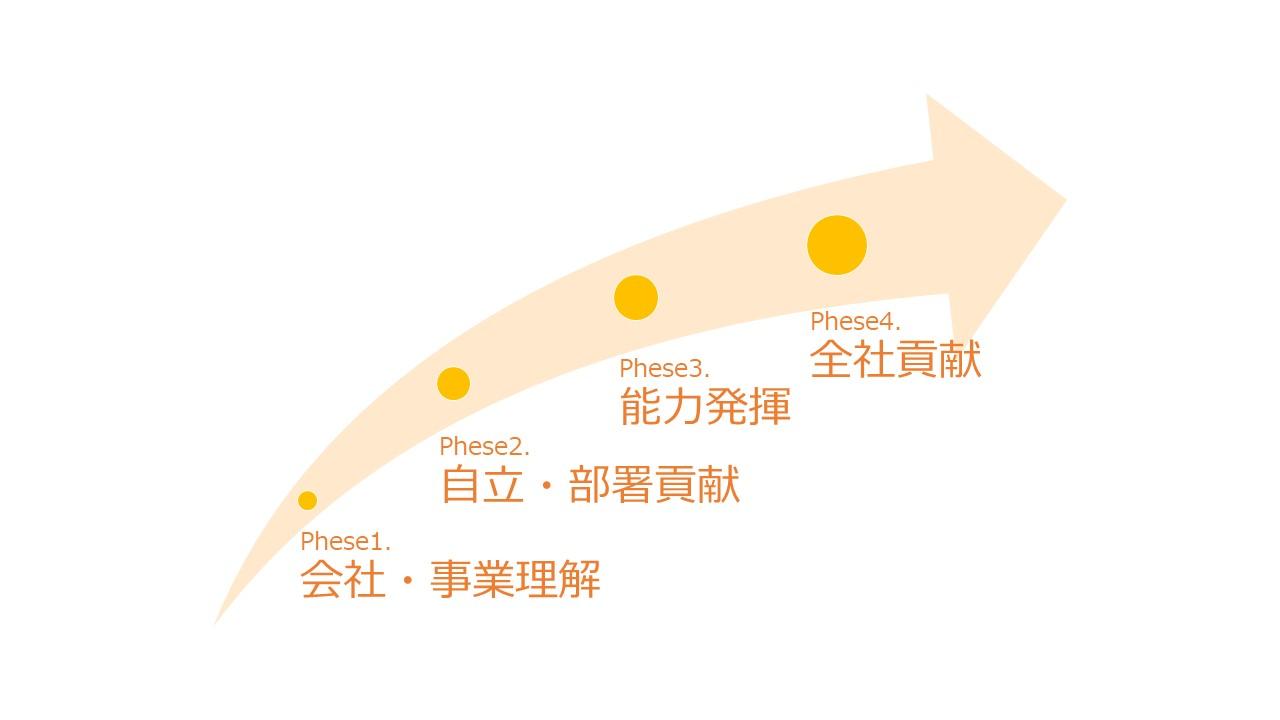

- 1.会社・事業理解

- ジョブローテーションの第一の目的は、会社に対する理解を深めるというものです。

各部署で何をしているのか、部門ごとの課題は何か、商品やサービスの細かい特徴などは、組織図を見ているだけではわかりません。それぞれの職場で働いてみることで、経験を積むとともに業務に対する理解も深まり、当事者として問題意識も生まれてきます。

新入社員(新卒・中途)がこのステージに当たります。就職活動の過程である程度イメージはできているものの、具体的な業務内容や部署間のつながりがまだ理解できていない1~2年の短期間に、多くの職場を経験することで、仕事の流れや会社全体の動きに対する理解を深めます。この期間はアシスタント的に先輩社員につくなどして、指導を受けながら仕事を覚えていくということになります。上司にとっては、その社員の適性を見極める時期でもあります - 2.自立・部署貢献

- 会社や事業の概要をつかんだら、次は独り立ちし、成果を出していくことが求められる段階に進みます。

入社3~5年目以上、正式な配属として2職場目以降といったイメージです。 新人として一通りの基本を学んだ後の中堅社員が、このステージに当たります。

さまざまなケースを数多く経験し、独力でスピード感を持って対応できるようになります。また、前の職場で得た知識やノウハウを次の職場で活かしていくことができます。

例えばお客様とのやり取りにおいても、新人は「持ち帰って確認し、後ほどご回答します」と対応していたのが、その場で答えられるようになる、などです。 社内での人脈も徐々に充実してきて、部門横断的なプロジェクトへの対応もうまくできるようになります。 部署に対する問題意識やその課題解決策など、より上の職位の視点を持つことも求められてきます。 - 3.能力発揮

- これまでのキャリアや適性を踏まえて業務に就くことで、持っている能力を最大限発揮してもらうステージです。

ローテーションで複数の職場を経験してきた中から専門分野に特化し、特命プロジェクトを率いたり、技術職から管理職へ、といったキャリアチェンジが起こるなど、多様化が進みます。

この期間の異動は3~5年と比較的長めのサイクルになることも多いです。

入社10~15年目以降のベテラン社員であれば、これまでのキャリアを振り返り、自分の得意分野というものが見えてくることが多いものです。その延長線上で専門性を高めていく場合もあれば、全く予想もしなかったところに異動となり、さらに新しい分野の知識を武器として身につけてステップアップしていく場合もあります。

また、いよいよ現場の第一線を退くステージに立つと、そこから先はマネージャーや管理職としての活躍が求められます。今まで蓄えてきたノウハウを余すことなく後進に伝え、業務がよりよく回る仕組みをつくり、部署を率いていく人材となっていくステージといえます。 - 4.全社貢献

- 新規事業の立ち上げや、部門の統廃合や事業撤退の対応といった全社にまたがる特殊案件などを経験することがあります。この場合、1~2年の短期集中プロジェクトチームに集められるといった形をとります。

上記のような社内横断プロジェクトに携わることで社内の実情の理解が進み、先を読む力を身につけることにつながります。

また留学や出向といった、通常業務と違う場所で経験を積むことで、ダイバーシティを直接体験することもできます。視野を広げたり、社外の人脈を広げたり、といった効果につながるでしょう。

将来経営を担うことが期待されている人材が広い視野や経験を持つことで、後々経営判断を行う上でプラスに作用することが期待されます。

ジョブローテーション制度のメリット/デメリット

それでは、制度のメリットデメリットについて、企業・人事側と、社員側の両方の立場から見ていきましょう。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 企業・人事 | 部署間の関係性・風通しが良くなる | 教育に時間と工数がかかる |

| 社員の適性を見極めやすい | 短期退職する従業員が多いと効果が乏しい | |

| 総合的な判断ができる従業員が増える | 給与体系に差があると難しい | |

| 幅広い業務の理解→戦力化促進 | 尖った人材が生まれにくい | |

| 人材の確保がしやすい →総合職採用 →急な退職時に穴埋めしやすい |

時期が来たら強制的に異動 →従業員が大活躍していても行わなければならない →部署が人材不足・多忙でも行わなければならない |

|

| 異動する従業員 | 視野と経験値が広くなる | キャリアが中途半端になる可能性がある |

| ジェネラリストになりやすい | スペシャリストになりにくい | |

| 望む異動→モチベーションアップ | 望まない異動→モチベーションダウン |

- 企業・人事側のメリット/デメリット

- メリットとしては、社員が業務に対する理解を深めることで、戦力化を早期に実現できることや、社員の適性を見極められることがあげられます。

また、社内ネットワークを各社員が広げていくことで、社内の風通しがよくなり、スムーズでスピーディな業務推進体制を築くことができます。上司から部下まで、職場のメンバーが入れ替われば新たな発想が生まれ、マンネリ感を打破することができるといったメリットもあります。

一方デメリットとしては、ジョブローテーションを受け入れた側は、引継ぎ・教育期間が必要になるため、その間は業務がペースダウンすることがあります。年次や経験を加味したローテーションを組むのは容易ではなく、相応のコストもかかります。 また、頻繁に担当者が変わることで取引先からのクレームが発生する可能性もあります。 - 異動する従業員側のメリット/デメリット

- メリットとしては、さまざまな業務やポストを経験することで視野が広がり、自己成長を実感できるため、モチベーションを維持しやすくなります。また、人間関係やルーティンワークに対する行き詰まりを解消することもできます。

デメリットとしては、掘り下げたい分野から離れスペシャリストになりにくくなることや、もうすぐ異動だと思うことで仕事への熱意が下がる可能性があることがあげられます。

ジョブローテーション制度の向き不向き

これまで見てきたジョブローテーション制度ですが、業種・業界や業務内容によっては向き不向きがあります。いくつかの例を紹介します。

ジョブローテーション制度が向いている企業例

- さまざまな業務が一連の流れでつながっている企業。工程の前後を知ることで、業務がスムーズに行えるようになります。

- さまざまな業務を経験した上で、現場と本部を行き来して蓄えた知見を、別の部署で活かせるケースが多い企業(金融機関など)。

- 専門知識を幅広く有した方がいい企業。さまざまな知識が商品やサービスに集約されている場合、できることとできないことを理解している方が顧客や他部署との折衝などスムーズにできます。

- 文化をひとつにしたい企業(M&Aを行った企業、店舗や地方支社が多い企業など)。

- 大規模企業。同じようなステージの人が多いので異動を組みやすいですし、人材交流を積極的に行うことで、新たなアイデアや業務改善案が生まれやすくなります。

ジョブローテーション制度が向いていない企業例

- 専門性が高く、その知識やノウハウ、資格を得るのに長い時間がかかる業種。職人の技術が重要となる企業。

- 長期間にわたるプロジェクトを請け負うことが多い企業(コンサルティング会社など)。

- ローテーションを行うと業務が回らなくなってしまう中小企業。

ジョブローテーションの真価を発揮するために

ジョブローテーションは人材育成の視点を持った人事異動であるため、社員一人一人に最適なローテーションを組むのが理想的です。

そのためには、本人の希望と会社側の考え、人事としての期待をすり合わせる機会を設けることが大切です。本人の挑戦したい意欲を最大限受け入れた上で、会社としては本人の成長が会社の成長に貢献することをきちんと見ている、というメッセージを伝えます。

成功するローテーションとは、過去のキャリアひとつひとつが現在につながっていると社員本人が実感し、モチベーション高く働くことで成果を上げていくものです。

そのために以下のポイントが重要といえるでしょう。

- 社員自身が自己分析をしっかり行い、自分に向いている仕事についてイメージを持っている。また、上司や人事、周囲もその社員について向き不向きや得手不得手をよく理解している

- 挑戦や変化を奨励する風土がある

- 社内横断的、または社外も含めてのプロジェクトやワーキンググループなど、多様な人と接点を持てるような機会や仕組みがある

こういった環境を整えていくには長い時間がかかりますが、経営も従業員も、そして取引先も満足できる成果につながっていきます。

ここからは、環境をどのように整えていくのか、そのヒントとなる具体的な施策例をお伝えします。

活躍している人の異動パターンを分析

現場と本部、営業と後方事務、というように、全く違った業務を経験することで、互いに考えていることを理解したり、最新のマーケット動向を確認したりします。

さらに、営業から企画、システムから海外など、一見畑違いというような異動をする人は、幅広い視野を持てるようになります。

従業員の意向・能力を会社の意向・目的とすり合わせる

期末期初、昇進昇格前後、着任時や異動直前などのタイミングで、面談を行います。事前に本人に自己申告シートなどの資料を作成させ、それをもとに話し合っていきます。人事部と直接面談することもあれば、職場長や直属の上司が行うこともあります。

これまでの働きに対する評価を伝えるだけでなく、今後の見通し、期待について伝えてあげるとよいでしょう。

会社の期待内容から逆算して移動部署や期間を決める

新しいプロジェクトに必要な人材として来てもらう、前例のない場所でロールモデルとなってもらうなど、本人の持つ経験から期待する内容に応じて異動先や期間を定めます。機械的な割り振りと違い、適切な運営のために人事の手間はかかりますが、ここは企業の将来に関わるところでもあるので、慎重に行いたいものです。

まとめ

社員のモチベーションを高め、業績向上につながるジョブローテーション。その背景と目的をきちんと社員に伝え適切に運営することで、社内の風通しがよくなり、社員全員が働きやすい会社となっていきます。よりよい会社、強い会社にするべく効果的に活用してみてください。