マニュアルの制作フローを理解する

2021/02/10

マニュアルを制作する際に、「何から始めたらよいかがわからない」「何をどこまでまとめればいいの?」 と悩む方もいらっしゃるでしょう。

現場で活用されるマニュアルを制作するためには、まず全体の流れを理解したうえで、その目的や利用者に応じて適切な構成やルールで制作することが重要です。 最近では従来の紙媒体のマニュアルだけでなく、タブレットで閲覧できる電子マニュアルや専用ソフトやツールで作成したWebコンテンツのマニュアルも増えてきており、どういう媒体でマニュアルを配布するのが最適なのかも、重要な検討項目になってきています。

この記事では現場で活用されるマニュアルを制作するための最初のポイント、「マニュアルの制作フローを理解する」について解説します。

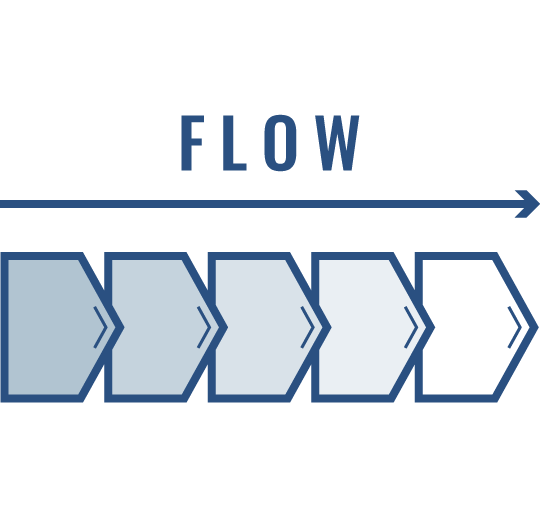

制作フローを理解する

まず全体の流れを理解することからはじめましょう。

マニュアルを制作するフローを大きく分けると、以下の5つの工程に分けられます。マニュアルの目的や利用者の確認などは最初の「企画」段階で検討していきます。そのうえで利用シーンや伝え方、公開方法などを検討していきます。

各工程で実施することは次のとおりです。

企画

企画段階では、マニュアルの目的、対象者、仕様などに基づき、どのようなマニュアルを作るか、マニュアル制作における指針をまとめます。

- 目的・利用者・用途の確認

- 利用シーンと伝え方の分類

- 公開方法の決定

- 制作方針の決定

設計

企画工程でまとめた指針を満たすマニュアルを制作するために、具体的な設計図を作成します。

- 目次構成案の検討

- ルール(執筆規約など)の検討

- レイアウトの検討

- テンプレートの作成

原稿執筆・編集

企画・設計で決めたルールに基づき、原稿を執筆・編集します。原稿は一次、二次、最終のように、何段階かに分けて作成し、記載内容を精査していきます。

原稿確認(レビュー)

執筆した原稿をレビューします。必要に応じて関連部門/お客様にもレビューを依頼します。レビューが済んだら、修正指示を原稿に反映します。

公開

企画・設計で決めた公開方法で、完成したマニュアルを関係者に配布・配信します。

企画・設計の重要性

企画・設計は、システム開発における要件定義や詳細設計にあたり、マニュアル制作において非常に重要な工程です。

企画・設計で目的や対象者、伝え方などを定義することで、制作者側・利用者側はそれぞれ次のメリットを得ることができます。

| 利用者側のメリット |

|

|---|---|

| 制作者側のメリット |

|

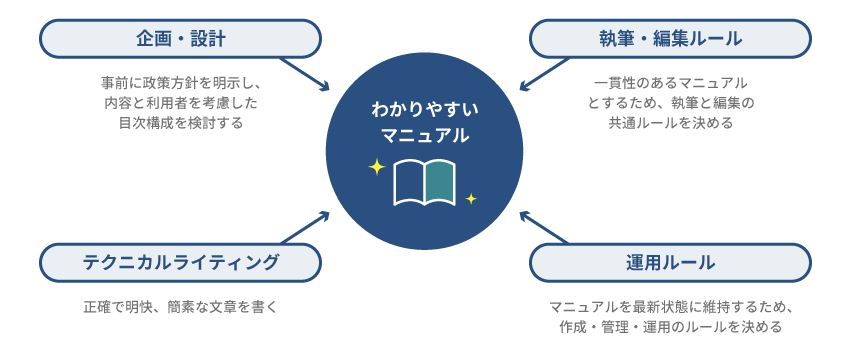

また現場で活用されるマニュアルを制作するうえで、欠かせない重要な要素が4つありますが、企画・設計はそのうちの一つにあたります。

個人の覚え書きや箇条書き程度の手順書などでは、企画・設計の必要性は感じられないかもしれません。しかし、適用範囲が広く、複数の方に利用されるような、規模の大きなマニュアルを制作する場合はどうでしょうか。複数人で共通認識を持たずに制作着手すると、内容の重複や不足、表現や体裁のばらつきが発生するでしょうし、公開方法にそぐわないものになる可能性も高くなります。

マニュアルの役割を明確化し、適切な媒体を決める

具体的なマニュアルの役割を考える

企画工程でまず重要なのがマニュアルの目的を明確にすることです。マニュアルの大きな役割は複数の関係者に作業手順やノウハウといった業務に関連する情報を共有することです。しかし、マニュアルの具体的な役割は対象業務によって異なります。 新人スタッフ向けの教育や、新しいシステム・機器導入における操作説明、異動のための業務引継ぎ、内部統制や法令対応など、マニュアルを制作するケースは様々です。マニュアル制作の目的に応じて役割を明確にすることが重要です。

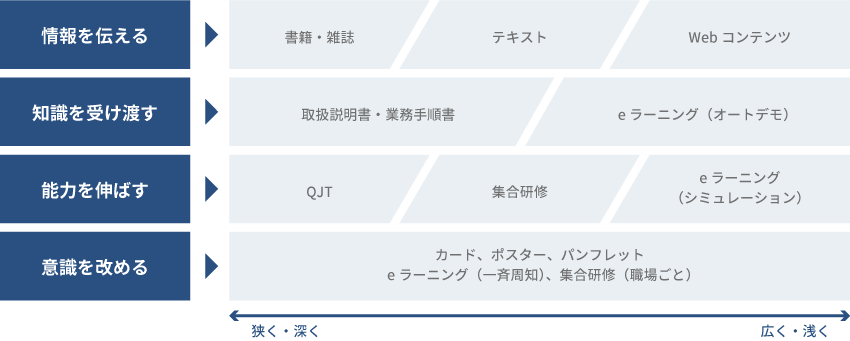

業務マニュアルの主な役割

- 報を伝える(例:関連スタッフへの共通認識を持たせる)

- 能力を伸ばす(例:新人スタッフの即戦力化を促す)

- 知識を受け渡す(例:ベテランメンバーのノウハウを抜け漏れなく引き継ぐ)

- 意識を改める(例:全社のコンプライアンスを高める)

マニュアルの役割に適した媒体と手段を考える

マニュアルの役割が決まれば、次はどのような媒体/手段で公開するかを考えます。マニュアルを公開するにはさまざまな媒体があり、伝達する手段も異なります。例えば業務手順書を用いたOJTやテキストを用いた集合研修など、メディアや手段を組み合わせることで学習効果を発揮する場合があります。作成するマニュアルの役割・目的にあった媒体を検討しましょう。

マニュアル制作の重要な5つのステップについては、次のページで詳しく説明していきます。

関連記事:『マニュアル作成が成功する7つのコツ!実施ステップやツール選定のポイント・手順書との違いも解説』