トピックス

コラボレーション

りゅうがさきフューチャーセンターの高校生が来てくれました!

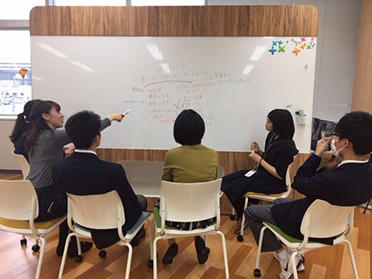

りゅうがさきフューチャーセンターの高校生12名がCO☆PITに来てくれました。目的は、企業が運営するフューチャーセンターの見学と、そこで実際に行われているワークショップやセッションの体験です。

さて、その時の様子をメインファシリテーターの目線でお伝えします。

ファシリテーターとして、最も重要なことは事前準備です。普段は社会人を相手にしていますが、今回は高校生が対象なので、ことばの選び方や場の温め方、進行のスピードなど、より入念な準備で臨むことにしました。企業で行っているワークショップやセッションを体験するという目的で参加するため、普段通りの運営でも十分だ、と考えれば少し肩の荷が下ります。とは言え、何かを学び、掴んで帰ってほしい。

そこで私は、ファシリテーターとしてのテーマを、『異質な楽しさを感じさせること』にしました。普段は教室をフューチャーセンターに仕立てて、セッションを行っている彼らからすれば、ここ、CO☆PITはどんな場に映るのだろうか。またコンセプトである「こどもごころ」が通じるだろうか。ただ楽しければいいというわけではない。楽しいが、何かいつもとは違う異質なものを感じ取ってほしい。そういう想いから設定しました。この骨子が定まれば、あとは運営の詳細を検討し、イメージ通りに進められるかどうかをシミュレーションするだけです。

いよいよ当日を迎えました。何事も最初が肝心です。担当の先生が同行しているとは言え、学生の皆さんは緊張しているに違いありません。まずはCO☆PITの入り口から、フランクな場づくりを心がけるため、物腰柔らかく、元気な挨拶で彼らを迎え入れました。

さて、本日は午前中にワークショップ、午後にセッションを行う予定です。ワークショップのテーマは「ゲーム創作体験~つい夢中になってしまう新しいゲームを創る~」です。

目的は、ゲーム創りを通じて、デザインやデザイン思考の本質を感じ取ってもらうことです。

デザイン思考については、案の定、全員が言葉すら聞いたことがありませんでした(想定の範囲内です)。しかしながら、体験自体は企業人と同じように進めます。誰がターゲットか、夢中とはどういうことか、新しいとは何か・・・。言葉の意味や目的を定義しつつ、チームで設計図やトリセツを作ります。

その上で材料を組み合わせてゲームを創る。風船に顔を描いてみたり、ボールを投げてみたり、サイコロを投げてみたりと、細かく説明しなくても、彼らはどんどん進めていきます。さすが高校生。発想力が大人たちの固定観念を壊していきます。 もはや、余計なファシリテーションはいらない状況です。それにしてもこの熱量はいったいどこから来るのでしょうか。

熱量に負けて、想定時間を大分伸ばし、ある程度納得いくまでプロトタイプを創ってもらいました。プロトタイプ作成後、全チームのテスト(進行上は「遊び」)を行い、率直なフィードバック授受を行いました。

さて問題は振り返りでの落としどころです。結局のところ、このゲーム創作体験を通じて、何に気づいたか、どんな学びを得たのかが重要になるわけですが、デザイン思考という言葉さえ聞いたこともない学生に対し、非指示的に教えるべき内容をどうするか。

迷った結果、初志貫徹で事前に決めていた『Simple is Best』にしました。通常であれば、デザイナーのデザインアプローチをビジネスにも適用し云々、と振り返りをするのですが、ゲーム創作の感想を述べてもらった後、「(商業的)デザインとはシンプルであるほど、人とモノ、人と人との関係を良くするもので、製品やサービスであれば長く使ってもらえる」という極めてシンプルなメッセージでワークショップをクローズしました。

午後のセッションテーマは「みらいセッション~日本で一番○○なりゅうがさきフューチャーセンター~」です。

自分たちが属するりゅうがさきフューチャーセンターの未来を具体的に語り、第一歩となる行動が取れるアウトプットを描くことが目的です。いきなり「未来を語りましょう」といったところで、何をどう対話してよいか困惑するであろうという想定から、『日本一』という明確なゴールを設定し、徐々に対話を重ねてもらうことにしました。そこで大人たちも各チームに入り、ワールドカフェを行いました。細かな作法はさておき、とにかく、リラックスできる環境づくりを心掛け、頭の中に浮かんだことを表現してもらうことを重視しました。

そうするうちに、あちこちで「ことばの主」が宿り始めました。文字通り、自分たちの目指す方向性が定まりそうなキーワードです。

表現することが不器用な学生でも、精一杯発するひと言にいくつもの想いが宿っています。

「大人たちよ。ここは『こどもごころ』になれる場ではなかったか」。

大人たちに一喝しようと思いながらも、一生懸命に語り、また語ろうとしている学生たちの意思を一義として、その場を荒らさず、流れに任せることにしました。

思いのほか学生たちの"場”慣れは早いもので、様々なことばを紡いでいきます。あっという間に時間が過ぎました。チームごとに想いを発表してもらいましたが、各チームとも、「これで日本一になりたい!」と、自分たちの言葉で堂々と発言している様子がとても印象的でした。

今回の体験会を振り返ってみますと、学生の皆さんには、一つひとつのテーマに対して集中力高く臨んでいたこと、何とかアウトプットするという意気込みがあったこと、良いとか悪いとか曖昧なものさしで測ろうとしないことなど、今後のフューチャーセンターの運営や諸活動を活性化させるに足るポテンシャルの高さを感じました。また、当初の緊張した面持ちは完全に消え、帰り際の笑い声や笑顔、質問などから、「楽しさ」と楽しさから学ぶという「異質さ」を存分に味わったのではないかと思います。 一方で、学生たちの体験会だったはずでしたが、大人たちがふと我に返り、『こどもごころ』を持つ重要性を再認識する場でもありました。

心の底から、りゅうがさきフューチャーセンターのこれからを応援したくなる1日になりました。

執筆者プロフィール

佐藤 康一郎・東田 真由

ケースメソッドインストラクター(慶應ビジネススクール認定)として、ケースを活用した討議型育成を得意とする。新たな価値を創出するため、手段のみならず、「場」をも自在に組み立て、個と組織の未来を描く。(佐藤)

富士通ラーニングメディア 2018年度新入社員。SE研修、営業実習を経て、講師になるため日々勉強中。(東田)

前の記事へ

前の記事へ